作者 | 远禾

数据支持 | 勾股大数据(www.gogudata.com)

释永信终于被查。

这个执掌少林寺38年、穿袈裟的CEO,在被举报第十年后终于“落马”,身后的少林寺江湖也一夜之间被空前关注。

释永信名下的关联企业,横跨文化、餐饮、地产等多个领域,年收入以亿计,让那个武侠梦里的少林寺,俨然变成了一个庞大的“商业帝国”。

有人苦笑,信众们在寺庙虔诚地许愿,最终却让和尚们得偿所愿。

原来即使是寺庙里的“得道高僧”,在人性和利益面前,也和普通人没什么两样。

果真是,真相有时候比小说还荒诞。

人性这东西,真太禁不起考验。

01

可笑阿傩却爱钱

自古以来,寺庙,都和金钱、权力,脱不开关系。

早在《西游记》中,佛陀阿傩迦叶就曾直接向师徒四人索贿,有道是“须知玄奘登山苦,可笑阿傩却爱钱。”

爱钱,一直都是寺庙传统。

早在魏晋南北朝时期,凭借“不事生产、不服徭役”的特权,寺庙就已经成为了财富聚集地,田产遍布,奴婢成群。

财富的增长带来了更大的财富和权力的诞生——

南北朝时期,寺庙开始设立“质库”,以财物抵押放贷,几乎是后代典当行的先驱。

隋唐时期,佛教日益鼎盛,创立“三阶教”的信行法师将“质库”进一步演化成了“无尽藏院”,旨在将信徒奉献的财物贷与他人,用以救急济难。

除了慈善属性,无尽藏还接受小额存款,发放无息贷款,甚至能够组织物资长途调配,已经接近现代银行职能。

《旧唐书》曾记载,长安西明寺仅香油钱就能年入30万贯,需要六部尚书勤勤恳恳干上一百年。

唐代会昌灭佛前,全国寺庙占田数千万亩,僧尼超30万,甚至对皇权产生威胁,最终引发“灭佛”行动。

尽管会昌灭佛后,寺院遭遇重创。

但宋代以后,“质库”又演变为“长生库”卷土重来,寺庙放款则美其名曰“长生钱”,取其“生生不息”之意。

而实际上,佛教本就允许寺院、僧尼经营高利贷——

《大正藏》卷40记载:“以佛塔物出息,佛言,听之。”

可见,寺庙的高利贷生意,本就是由“佛祖”应允。

“长生钱”之外,宋代的长生库还涉及实物借贷,甚至将耕牛出租给农户,收取利息或者租金,已经几乎是现代金融衍生品的雏形。

古代寺庙放贷往往比世俗高利贷利息还要稍微高一些,但由于因果报应的宗教理念,寺庙放贷的违约率更低。

哪怕不立字据,寺庙也能按时收回本利,不少信徒在归还的时候还会超过当初所取的钱物。

除了放贷,寺庙还兼具储蓄、信托,甚至投资功能,从“功德券”到“香火盐引”,可以说,古代寺庙已经和现代银行无异。

但寺庙对于社会更为深远的影响在于其创造的独特社会结构。

古代,寺庙提供精神寄托收受香火,还享有诸多特权,包括僧人可不服兵役,不向朝廷纳税,不受世俗法律的管辖,不拜君亲等。

北魏时期,寺庙甚至可以通过“僧祇户”控制民户,合法占有依附的农民群体,成为独立于世俗的经济单元。

不少大型寺庙不仅拥有独立司法权,能够以僧规决断内部纠纷,甚至还会通过经济垄断影响地方物价,甚至会和官员、乡绅勾结,干预政策制定。

民国时期,由于战乱,叠加“庙产兴学”活动,寺院资产大量充公。建国后的多番动荡,也使得寺庙资产大多荡然无存,大多数寺庙百废待兴。

直到少林寺迎来了他未来近40年里的主人——释永信。

02

天下第一名刹

长相“肥头大耳”的释永信,实难让人和青灯古佛、吃斋念佛联系在一起。

以至于2015年的爆料之后,大家对于开除僧籍、私生子女、十万袈裟、百万豪车、百亿存款、转移资产等爆料已经深信不疑,释永信早就和“妖僧”挂上了钩。

少林寺能有今天的全球著名声望,离不开近几十年来随着改革开放中国经济、文化迎来蓬勃发展所释放的巨大红利,尤其中国内地和香港影视和媒体的宣传,使少林寺这个“IP”得以从八十年代开始就开始扬名。

但在少林寺的发家史中,释永信确实也扮演了相当重要的角色。

1981年的河南嵩山少林寺内,只有十几位年逾古稀的老僧,山门破败,百废待兴。

1974年到1978年的5年间,少林寺总共才接待游客20万人。

这一年,年仅16岁的刘应成拜在方丈行正长老门下,获得法名“永信”,也就是释永信。

1982年,由李连杰主演的香港电影《少林寺》上映,创下彼时的华语电影票房纪录。

少林寺从此爆火,仅1982年一年,少林寺的游客量就达到70余万。

但彼时的少林寺毫无话语权,甚至连门票在内的管理权限都与少林寺无关。

当时的方丈行正长老多次带着释永信到北京奔走,要求僧人管寺,并收回门票的经营权,却都无功而返。

直到1984年,才成功拿回门票经营权。

释永信自己对此的总结是,“无经济地位,则无社会、政治地位及话语权。”

现实也确实如此。

这句话的反面是,一旦有了经济地位,想要的一切也就随之而来,正如释永信后来的经历。

1987年,少林寺第29任方丈行正长老圆寂,一众老僧之外资历最深的释永信挑起大梁,成为少林寺管委会主任,全面主持寺里的事务。

虽然还没有正式成为方丈,但释永信已然成为少林寺的实际话事人。

在此之后,出于商业嗅觉也好,出于市侩精明也罢,释永信带来了少林寺的繁盛,同时也成为了少林寺的劫。

管事之后,释永信成立了少林寺最大的创收工具“少林寺武僧团”,在全国演出。90年代,释永信就开始给少林寺建官方网站,出杂志。

1999年,释永信率武僧团登陆英国白金汉宫。此后,少林武僧团每年全球巡演超200场,每场演出收入逐步从10万美元上涨至50万美元。

也是在这一年,年仅34岁的释永信升任少林寺第30代方丈,成为少林寺建寺以来最年轻的方丈。

正式成为少林寺方丈后,释永信的野心愈发膨胀,围绕“少林”这个IP,释永信进军了文化、餐饮、药品、服饰等多个领域。

2003年,释永信重启少林药局,开发出活络膏、少林灵芝茶等产品,销售额一度突破8000万元;

2008年,释永信开设淘宝店“少林欢喜地”,售卖佛珠、禅修垫等用品。2015年转型推出禅意香薰、少林主题等文创,年销售额达到千万级别;

2021年,少林寺入驻抖音,释永信个人账号粉丝半年间突破千万,直播首秀就带来500万元销售额。

国家知识产权商标局中国商标网的数据显示,截止2025年7月,中国嵩山少林寺申请的商标已经达到988个。

除了这些常规收入,少林寺还曾授权开发少林相关网游,合作制作少林音乐,甚至还曾提供给联通号码开光并拍卖等业务。

在释永信手底下,少林寺已然成为一个商业帝国。

最巅峰的时期,仅少林寺的旅游收入,就占据了登封财政收入的三分之一。围绕少林寺建立起来的第三产业,也占到了登封GDP的三分之一。

伴随着少林寺“天下第一名刹”名头的打响,少林寺的经济实力和知名度稳步提升,释永信的地位也水涨船高。

根据《汉传佛教寺院住持任职办法》第五条的规定,住持每届任期三年,可连选连任,但连任一般不超过三届。

换言之,同一住持的任期通常不超过9年,释永信理应在2008年卸任少林寺方丈。

然而自1999年担任方丈至今,释永信已任职26年。

不仅如此,释永信还曾担任中国佛教协会副会长,甚至连续四届担任全国人大代表和政协常委。

2006年普京到访少林寺之时,连省级干部都得在释永信身后半个身位,足以见得释永信在少林寺乃至整个登封市的地位。

直至2015年的这次举报。

尽管爆料之后几十名少林寺僧侣联名上书,最终河南省成立的联合调查组得出的结论是,均不属实或查无实据。

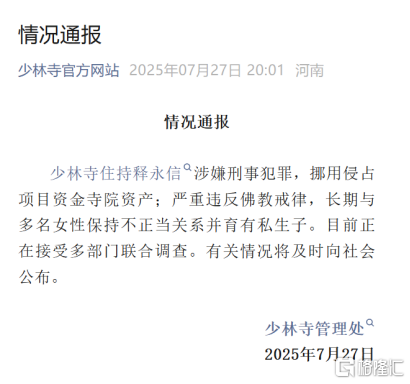

但十年之后的7月27日晚,少林寺管理处发布通报,释永信涉嫌刑事犯罪,挪用侵占项目资金寺院资产,严重违反佛教戒律,长期与多名女性保持不正当关系并育有私生子。

目前,释永信正在接受多部门联合调查,并被中国佛教协会注销戒牒。

此次通报,几乎尽数剥去了释永信的“金身”。

但对于释永信乃至于少林寺而言,最大的问题在于,当少林寺成为一个庞大的商业帝国之后,释永信身上仍旧披着那云锦袈裟。

哪怕它价值十几万,它也仍旧是释永信无法脱掉的袈裟。

03

信仰沦为生意

就在释永信事件爆发前不久,一名老人自带大米作为供品交给五台山,却因为没有购买庙里的高价香火被僧人辱骂驱逐,让不少人大惊失色。

客观来说,对寺庙来说,赚钱并不是错,清贫也不必过度追捧。

不论是佛教还是道教,基本都不限制寺庙敛财,毕竟寺庙只能依赖信众供养维持生计,需要更多的生财之道,才能“生生不息”,养活自己乃至于帮助有困难的社会群体。

问题在于,当信仰沦为了生意,信仰本身也就成为了最无关紧要的东西,再多的清规戒律都是空谈。

现如今,再繁盛的寺庙,也已经难以像古代一样占山为王、自立门户。

但从古至今,寺庙对于经济、金融,乃至于地方的影响,从来没有断绝。

当前,我国的“宗教场所”处于一个更为复杂的模糊地带——

既非民营,也非国企,更不是公益组织。

这样复杂的处境使得寺庙一边和地方政府矛盾重重,一边却又在灰色地带里纵情狂奔。

就连少林寺和嵩山景区管委会都曾因分钱不均产生矛盾——

2014年,曾有少林寺僧尼拉横幅向嵩山景区管理委员会讨问门票收入。

对此,管委会的工作人员曾反问,“少林寺要那么多钱干什么?”

而问题就在于此。

数据显示,目前,国内现存寺庙3万多座,其中绝大多数都已成功商业化,不少寺庙营收已经过亿,超过绝大多数的民营企业。

研究机构测算,至2026年,我国的寺庙经济市场规模有望突破千亿元大关。

图源:图虫创意

其中比较突出的四大佛教名山之一普陀山,近三年来营收超过10亿,已经多次冲击IPO,准备上市。

各类资产过亿乃至上百亿的寺庙也都纷纷成立了基金会,上海玉佛寺甚至还启动创业基金,为高校创业生提供贴息贷款,投资项目就包括早期的饿了么。

寺院太过有钱,以至于坊间有不少传言,地方财政紧缩之时,最终只能“求神拜佛”,向寺庙借钱。

这样的传言背后,是寺庙作为“非营利机构”无需公开财务,却可通过关联公司避税营利,以至于大多数寺庙财务状况长期成谜。

不少寺庙所在的地方政府又高度依赖寺庙拉动旅游经济,默许甚至鼓励寺庙进行商业化。

这样错综复杂的关系,造就了各大古刹,也同样带来越来越多和释永信一样的新“和尚”。

因为,当寺庙和资本勾结太深,事物的本质必然被异化。

04

尾声

释永信曾对媒体表示,禅宗提倡看破、放下,一切事情都是心所引起,心净则国土净,心安则天下安,管理好心是对社会、人类、自己、家庭的最大贡献。

然而,面临金钱和权力的巨大诱惑,没人能不动心。

从历史到现在,宗教外衣下,掩盖住了太多躁动的人心和丑恶的现实。

问题在于,如何设下藩篱,让蠢蠢欲动的脚步不再践踏规则和信仰。

释永信案的爆发,未必会是国内宗教过度资本化时代的终结,但起码,不应该再放任它发生。(全文完)

下载格隆汇APP

下载格隆汇APP

下载诊股宝App

下载诊股宝App

下载汇路演APP

下载汇路演APP

社区

社区

会员

会员