4月28日,深交所创业板上市公司普利制药(300630)正式进入退市整理期,证券简称变更为“普利退”。

这家曾因业绩亮眼、股价突破百元的“明星药企”,因连续两年财务造假被监管层“一剑封喉”,正式成为A股市场又一例重大违法强制退市案例。

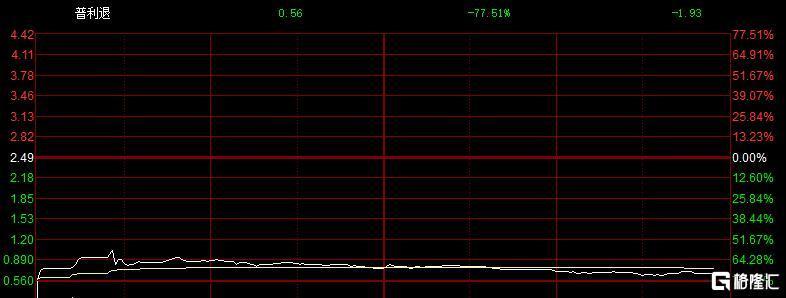

盘中暴跌77.51%

4月28日退市整理期首日,普利退便以暴跌77%开盘,盘中因涨幅偏离值触发两次临停。

有股民哀叹:“停牌一个月等来‘死刑’,复牌后连骨头渣都不剩!”

具体来看,普利退于09时30分因较开盘价涨超30%首次停牌,复牌后跌幅扩大至63%,随后再度因涨超60%二次停牌。截至收盘,股价跌幅近74%,报0.65元/股,总市值缩水至3.65亿元,较巅峰时期蒸发逾200亿元。

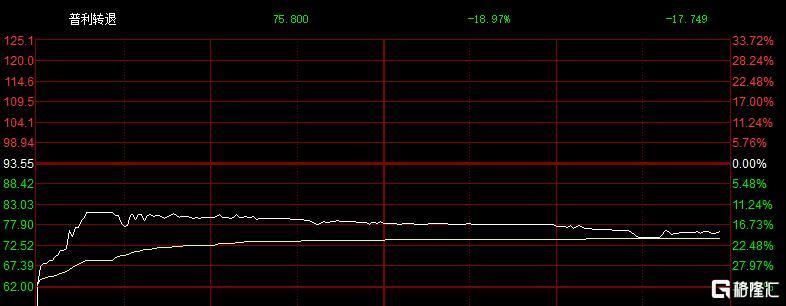

与此同时,普利制药发行的可转债今天上午也出现暴跌,盘中跌幅一度达到33.72%,目前证券简称已变为“普利转退”,最新跌幅为18.13%,报76.586元/张。

根据安排,普利退退市整理期为15个交易日(4月28日至5月21日),首个交易日不设涨跌幅限制,此后每日涨跌幅限制为20%。退市整理期结束后,股票及可转债将被摘牌,转入全国中小企业股份转让系统。

深交所特别提示,普利退已被纳入深股通特别证券,境外投资者仅可卖出不可买入,退市后相关股份处置存在不确定性。

根据中国证监会3月21日下发的《行政处罚决定书》,普利制药2021年、2022年通过虚构成品药和原料药销售业务,系统性造假,两年累计虚增营业收入10.29亿元,虚增利润总额6.69亿元,占该两年披露利润总额的73.83%。

其中,2021年通过虚假销售多计营业收入5.14亿元(占当年披露营收的34.07%),虚增利润2.9亿元(占披露利润的62.06%);2022年多计营业收入5.15亿元(占28.51%),虚增利润3.79亿元(占86.36%)。此外,公司还将不具控制权的贸易业务按总额法核算,进一步夸大收入规模。

这一造假行为直接触及创业板退市规则中“虚假利润总额连续两年合计超5亿元且占比超50%”的强制退市条款。早在4月18日,深交所正式决定终止普利制药股票及可转债上市,成为新“国九条”严监管背景下资本市场“零容忍”的典型样本。

退市新规显威

伴随退市落地,监管层对普利制药的“立体化追责”同步展开。

证监会1月5日发布的《行政处罚事先告知书》显示,公司被处以1000万元罚款;董事长兼总经理范敏华作为直接责任人被罚500万元并实施10年市场禁入,财务总监罗佟凝被罚400万元、禁入8年,其余5名高管合计被罚650万元。

此外,证监会表示将“应移尽移”犯罪线索,刑事责任追究或接踵而至。国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及六部门联合印发的财务造假惩防意见,均强调对造假行为行政、刑事、民事追责的联动。普利退案中,投资者损失可通过诉讼索赔,但公司资不抵债的现实令赔偿前景黯淡。

回顾普利制药的资本故事充满戏剧性。公司2017年登陆创业板时凭借高端仿制药概念受热捧,2018年股价冲高至112元,市值突破250亿元。

然而,虚假繁荣难掩经营危机。2020-2023年净利润从4.08亿元断崖式下滑至亏损9827万元,剔除造假部分后实际业绩早已“空心化”。目前股价已跌至0.65元,3.7万名股东人均持股市值不足万元。

此外,值得一提是,退市新规下,普利退并非孤例。4月下旬,逾30只ST股批量跌停,*ST左江、*ST太安等多只问题股进入退市倒计时。

市场人士指出,2024年退市新规进一步收紧财务、交易、规范类指标,年内强制退市公司数量或创历史新高,投资者需警惕“炒差炒壳”风险。

下载格隆汇APP

下载格隆汇APP

下载诊股宝App

下载诊股宝App

下载汇路演APP

下载汇路演APP

社区

社区

会员

会员