港股2024年年报披露完毕,整体上看,港股整体盈利增速继续回升,确认上行趋势。结构上,港股信息技术、金融与医疗保健板块盈利改善最明显。

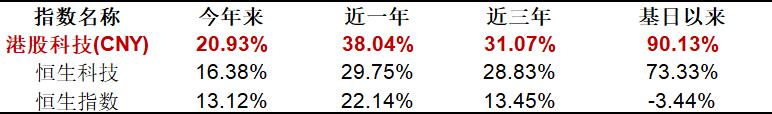

在盈利驱动下,相关指数表现更优。港股科技50ETF(159750)跟踪的港股科技指数(CNY)为例,截至5月7日,近一年涨幅38.04%,同期恒生科技、恒生指数涨幅为29.75%、22.14%。

全局视角:整体盈利修复,行业结构分化

2024年港股上市企业整体营收增速1.2%,归母净利润同比增长9.8%,较上半年7.5%进一步改善。从结构上看,这一增长主要由科技、金融和消费板块驱动,对冲了传统行业的下滑压力。

高增长行业主要集中在以下领域:

科技与AI产业链:

受益于ChatGPT、DeepSeek等AI技术取得突破性进展,港股信息技术板块业绩持续改善,子行业中,技术硬件与设备行业盈利增速靠前且改善明显,信息技术技术硬件与设备2024年归母净利同比76.4%,软件与服务行业归母净利同比77.4%。

新能源汽车:

在国内两新政策支持及部分抢出口影响下,汽车与汽车零部件行业2024年归母净利同比53.5%。

医疗保健:

医疗保健行业全年归母净利润同比增长20.5%,其中,上半年增速-12.3%,下半年呈加速增长态势。

金融:

金融各子行业中,保险行业增速最高,受益于保费大幅增长,保险行业2024年归母净利同比增70.8%,此外,多元金融全年归母净利同比增20.5%

来源:Wind,国泰海通证券

十大科技股:行业龙头强者恒强

港股市场凭借其开放性和国际化优势,吸引了大量优秀的中国科技企业上市,许多头部企业在技术的研发和应用方面处于领先地位,其盈利韧性也得到验证。

互联网龙头企业方面,腾讯控股2024年净利润为1941亿元人民币,同比增长68.44%;美团全年实现净利润358亿元,同比增长158.43%;小米集团全年实现净利润236亿元,同比增长35.38%。

华源证券认为,港股互联网龙头企业正展现显著的平台经济韧性,其业绩基本面的持续向好印证了这一优势。这些头部企业也在围绕算力、算法和数据板块加码研发投入,争相布局AI,其开源模型有望突破算力和芯片限制,加速实现技术追赶。互联网头部公司在AI发展层面有望实现价值重估。

来源:Wind,截至2025.5.7

新能源汽车产业,吉利汽车2024年实现净利润166亿元,同比大增213%。2024年,吉利新能源汽车销量达到88.8万辆,同比大增92%;比亚迪股份营收、净利均保持双位数增长。

中金认为,2025年港股整体盈利有望维持较高水平,因为港股上市公司有一定结构优势,集中了腾讯控股、阿里巴巴、美团、小米等一大批头部企业,且新经济公司占比较高。

港股科技:聚焦有护城河的新经济龙头

从美国科技七巨头到中国十大科技股的经验表明,对于龙头企业占据稳定且大量市场份额的行业来说,护城河是龙头的市场份额的核心保障,护城河越深,意味着行业“赚钱不辛苦”,反之则“辛苦不赚钱”。

对于十大科技股这样逐渐实现“赚钱不辛苦”的企业,估值合理时买入并长期持有。

现在全市场同时容纳十大科技股的科技类指数只有一只——港股科技指数,而且权重占比超过7成,可以说是一只纯度很高的“十大科技指数”。

港股科技指数自基日2014年12月31日以来,截至2025年5月7日,累计涨幅超90%,相对同期恒生科技指数更优,各区间段表现同样亮眼。

数据来源:Wind,统计区间:2014年12月31日—2025年5月7日

跟踪港股科技指数的港股科技50ETF(159750)受市场广泛关注,年内份额增长超300%。4月14日起,港股科技50ETF(159750)也新晋纳入融资融券标的。意味着ETF在在资产规模、持有人户数、流动性方面均满足了较高的市场要求,本身具备较高质地。同时,在纳入两融标的后,ETF的“玩法”将更为多样——既可融资放大上涨收益,也可融券赚取做空收益,或能满足更多样化的投资需求。

风险提示:基金有风险,投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出,今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息,不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺,亦不构成投资推荐。基金过往业绩不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临因投资境外市场所带来的汇率风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。投资者可通过基金管理人或代销机构提供的移动客户端、官网等渠道查询其基金交易、保有情况和持仓收益等信息。

下载格隆汇APP

下载格隆汇APP

下载诊股宝App

下载诊股宝App

下载汇路演APP

下载汇路演APP

社区

社区

会员

会员