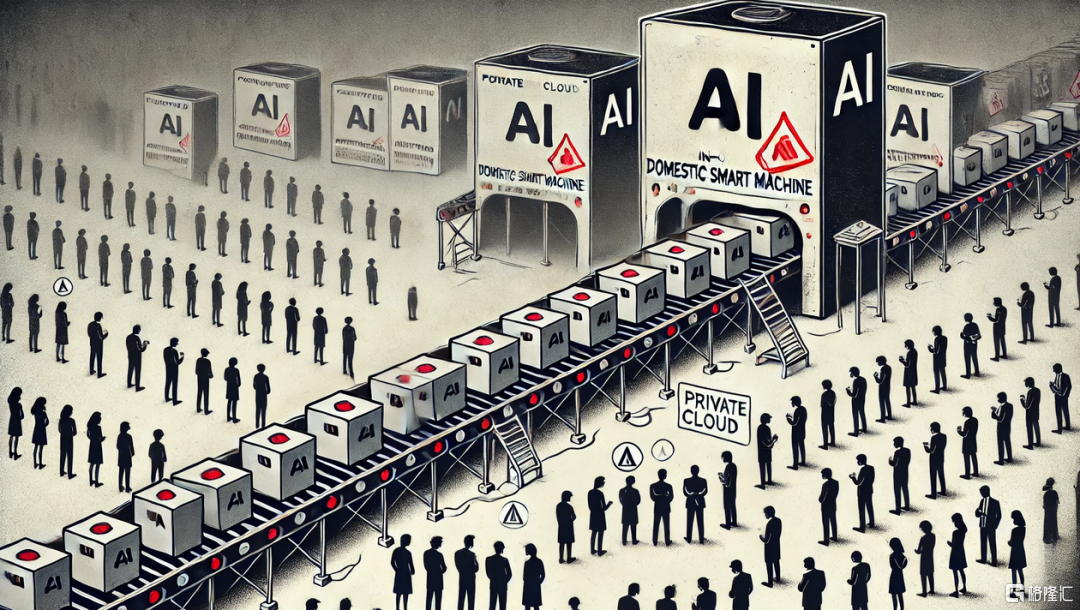

最近一段时间,各大AI厂商几乎不约而同地将“大模型一体机”推上了风口。

从科技巨头,再到无数创业公司,纷纷推出“模型+硬件+私有化部署”的整机解决方案,搭配统一的宣传口径:“更安全”、“本地可控”、“落地高效”、“国产自主”。

表面上看,这是中国AI产业在加速落地,是技术从实验室走向产业现场的标志;但稍加深入思考,却不禁让人产生一种熟悉的违和感:

这一幕,我们不是已经见过了吗?

十多年前,在云计算刚起步的时候,IT企业同样曾扎堆推出“云一体机”“私有云盒子”,以“数据安全”“性能可控”为由,将云计算简化为一台本地服务器的交付。然而,这种“看得见的云”,最终被真正的“云范式”所淘汰,因为它根本没有抓住云计算的本质。

而今天,在AI刚刚崭露头角的关键节点,我们竟然又在重复一遍这样的路径:用“卖设备”的方式去交付“智能”,用“可控”的逻辑去封装“演进”,试图把AI变成一个可以一锤定音的封闭产品,而不是一个不断成长的服务能力。

从表面看,这是AI部署方式的多元探索。但从本质看,这是一种对AI时代的误解,甚至是一种思维的倒退么?

这个问题也许有很多争议,我们只是试图从另一个角度来探讨一下这个问题。如有偏颇,敬请指正。

历史镜鉴:不是创新,是技术复古?

在评价当前的大模型一体机热潮之前,我们不妨先回顾一下十年前云计算的历史。

那时候,公有云刚刚起步,企业对于“把数据放到别人的服务器上”充满戒备。于是,一大批传统IT厂商顺势推出了所谓的“私有云一体机”解决方案:打着“云”的旗号,本质上还是交付一整套软硬件打包的本地服务器,部署在企业机房,由企业自己运维。

这些“云一体机”最初也被誉为“本地部署的安全之选”“云与本地的完美结合”,但没过几年,它们就被真正的云范式迅速淘汰。因为事实证明:

私有云一体机无法承载云的核心价值:弹性、敏捷、低运维、持续演进;

企业在部署一套复杂系统之后,发现运维代价巨大、升级困难、集成效率低;

最致命的是,它们只是将“交付逻辑”从服务器变成了“云服务器”,但并没有理解云的本质是“服务化和平台化”。

今天,我们看到大模型领域重现了这一幕:

换了一个赛道,产品名字从“私有云盒子”变成了“大模型一体机”;

技术换了外壳,实质依然是“买一台机器,部署一个模型,交给客户自己维护”;

模型厂商站在客户面前,说的不是“我们持续为你提供智能”,而是“你买这台机器,智能就在里面了”。

这是一个惊人的相似场景,甚至可以说,连包装和叙事方式都如出一辙。

唯一的不同是——今天我们面对的不是计算资源的分发问题,而是智能能力的演进问题。而这,恰恰是用一体机这种“交付式逻辑”无法应对的最大挑战。

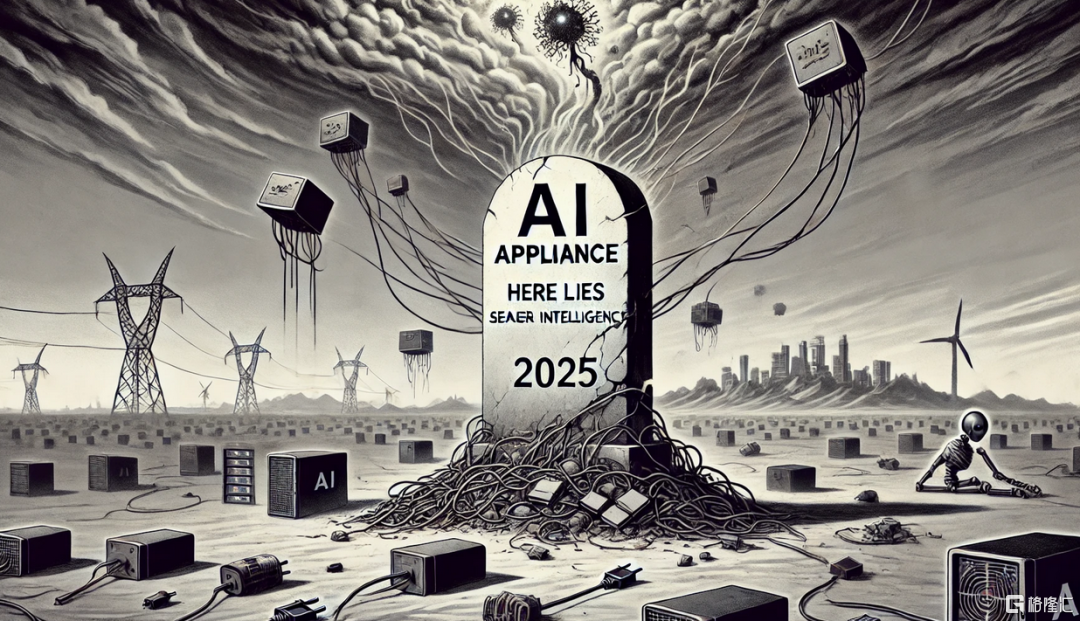

所以,大模型一体机的真正问题,并不在于“贵”或“不稳定”,而在于它的底层范式:它不是AI的时代创新,而是IT时代交付逻辑的“技术复古”。

这不是部署方式,是思维错位?

很多人把大模型一体机的争议归结为“部署方式的选择”——是部署在云端好,还是部署在本地更安全?看似是技术权衡,实则是认知陷阱。

真正的问题不是部署在哪里,而是你到底把AI当成什么。

如果你把AI当成一份“成果交付”:

你希望它打包封装、确定性强、可复制、一次性交付。

于是你需要一体机:硬件+模型+软件,像装打印机一样装好,一劳永逸。

但这其实是工业化IT的思维逻辑——和AI的本质完全背道而驰。

如果你真正理解AI,它是一种“能力服务”:

它需要持续迭代——模型每天在演进,Prompt、微调、接口都在变;

它是动态的——每个任务、场景、上下文都可能需要不同的应答策略;

它是依赖反馈的——你用得越多,它越精准、越贴合你的需求;

它是融入流程的——真正发挥价值时,AI不会独立存在,而是嵌入到文档、流程、系统之中。

换句话说:AI不是一套代码或一台设备,而是一个持续学习的智能系统。

当你试图把它封装进一个一体机里,你就在用静态交付的思维框架,处理一个本质上需要动态演进的技术形态。

举个简单例子:你今天部署的大模型,也许是某厂商2024年的最新版本,但到了下个月,这个模型已经落后了。

可你的客户还在用一体机上的“那一版模型”,你怎么更新?谁来微调?谁来适配?谁负责安全策略更新、插件兼容性、语义精度提升?

AI的生命在于不断进化,而一体机的设计初衷恰恰是“封装静止”——这是根本的范式冲突。

说得再直接一点:你以为你在交付“智能”,但你真正交付的,是一个逐渐陈旧的“智能快照”。

而快照式的智能,终究只能成为落后的残影。

一体机为何大行其道?

是产业焦虑的投射

大模型一体机的热潮之所以愈演愈烈,表面看是“技术落地路径多元化”,实则是行业焦虑的集中投射。

当一个行业无法找到清晰、健康、可持续的盈利模式时,它往往会回到最熟悉、最确定、最容易变现的路径:交付硬件,打包出售。而这正是大模型一体机火起来的真实原因。

☆对厂商来说:这是一场“交付型自救”

大模型商业化道路仍未跑通:API调用难以变现、To C用户不具粘性、To B项目周期长;

市场又极度内卷:模型质量难以区分、产品同质化严重;

最可落地、最快回款、最容易对接的方式是——卖一体机,卖项目,做交付。

于是我们看到,一些本该成为“AI服务商”的公司,迅速转型成了“AI硬件集成商”;原本聚焦算法优化和模型研发的团队,也不得不投入到设备、部署、运维、服务支持的琐碎链条中。

看似抓住了客户,实则困在了交付里。

☆对客户来说:这是一次“安全幻觉的消费”

对AI认知尚浅,很多企业用户仍然将“模型能力”理解为一种“可以交付的成品”;

尤其是政府、金融、国企类客户,对“数据不出本地”“可控性”的执念,使得他们更容易接受一体机的叙事;

买机器、部署模型、签合同 —— 这种“熟悉的IT交易模式”让人更有安全感,也更容易做采购决策。

但他们很少意识到,这种“安全感”是以牺牲AI演进能力、牺牲长期效果为代价的。甚至用不了一年,企业内部的人就会开始抱怨:这个模型越来越“蠢”,越来越没用,越来越“跟不上外面的世界”。

☆对政策环境来说:这是一种“误解驱动的合规路径”

国家对数据安全、网络主权的要求无可厚非,

但现实中,政策被“简单化解读”为“数据不能出本地、AI必须私有部署”。

很多企业将政策当作技术选择的决定性标准,反而形成了“只要能本地部署,就是合规”的错误认知,

这种政策执行方式,本意是保护信息安全,结果却演变成了对AI能力流通和生态协同的阻碍。

在这个过程中,一体机成了“看似符合监管、实则架空智能”的妥协产物。

一体机不是因为技术先进才流行,而是因为技术不确定、商业模式不清晰、客户认知不成熟、政策落地不精准——它是多重焦虑下的产业安慰剂。

AI的真正范式:

不是交付设备,而是释放能力

如果说一体机是过去IT逻辑的延续,那么AI的未来应属于全然不同的范式。它不是“设备思维”,也不是“交付逻辑”,而是一个关于能力、服务和持续演进的全新体系。

☆真正的AI范式:模型即服务(Model-as-a-Service)

AI不是一个静态产品,而是一个持续演化、可被调用、不断迭代的能力系统。

企业无需拥有模型,只需调用模型;

模型不是固定资产,而是能力服务;

不追求“装在哪儿”,而追求“能做什么、更新多快、适应性有多强”。

这正如我们早已习惯使用SaaS服务,而非自行部署办公系统。企业用AI,不应是“采购”,而应是“订阅”。

☆模型能力的核心价值:演进性>静态性能

在AI时代,持续学习与快速迭代才是模型真正的生产力。

今天的SOTA不是明天的标准,闭门造车注定落伍。

如果模型无法随着业务场景调整、无法吸收企业自身数据、无法接受反馈优化,它就只是一个“过期的智能快照”。

这就像一个员工第一天上班很聪明,但之后再也没学过任何东西——你还会留着他吗?

那么什么事服务化智能呢?我们梳理了几个关键词:

可组合:模型能力应以API/插件/Agent形式嵌入企业原有流程,而不是独立存在;类似拼图式搭建,而非“整体打包”。

可更新:模型能力应自动随着厂商更新而同步演进;不用担心“我装的这台设备是不是版本太旧”。

可协同:AI的真正力量来自联结:跨终端、跨数据、跨场景、跨模型的协同能力;而不是每台一体机孤岛式地“各自为战”。

可管控(但不是死封闭):数据合规、安全可控当然重要,但它不等于“数据不能流动”;应借助联邦学习、边云协同、隐私计算等机制实现“可控的智能流动”。

模型不该是“硬件封装品”,而应是“能力流通体”。

真正符合AI时代精神的,是一种模型即平台、智能即服务、部署即连接的模式,而不是一台像保险柜一样把智能锁死在里面的设备。

设备可以老化,模型可以更新。能力可以进化,思维必须升级。

别再被硬件幻觉绑架

面对汹涌而来的大模型浪潮,我们到底需要什么?这才是整个行业、企业、开发者乃至政策制定者,必须正视的核心问题。

如果我们还停留在“谁能把智能封装成一台机器,我就买谁”的层面,那我们其实不是在构建AI时代的基础设施,而是在复制上一轮IT产业的幻觉。

要搞清楚应该怎么选择,那不妨先问自己一些问题。

企业客户要问:我需要的是一台机器,还是一套可持续进化的智能能力?

一体机给你一个“定格”的模型。

真正的AI能力,是“与你共生、随你成长”的系统,

投资的不是资产,而是未来持续提高的智能生产力,

问自己:三年后你还想用这台一体机吗?

厂商要问:我是在卖设备,还是在建设未来的AI能力平台?

做一体机很快见钱,但无法形成网络效应、模型飞轮、生态闭环,

真正能留下来的,一定是能建立平台化、服务化能力网络的厂商。

模型即产品,服务即价值,演进即护城河。

问自己:我在卖模型,还是在构建智能服务网络?

政策制定者要问:我的“安全边界”,是否不小心变成了技术孤岛?

数据不出本地≠模型不能演进。

安全不应成为技术落后的借口,而应成为推动技术创新的方向,

应鼓励边云协同、国产大模型云上部署、模型透明性与可控性设计。

问自己:我们是在保护智能发展,还是在封闭它?

真正值得斩断的,不是外部技术链,而是我们内心中那个老旧的“IT交付逻辑”。

不是谁能把智能卖给你,而是谁能让你拥有持续智能的能力。

AI时代,不需要新的黑盒

大模型一体机热潮的出现,并不是技术本身的胜利,而是旧思维对新范式的回光返照。

它将AI再次打包成“交付物”,装进一台设备里,提供一种短暂的安全感和确定性。但这种确定性,是以牺牲灵活性、牺牲演进性、牺牲未来可能性为代价换来的。

这不是智能的落地,而是智能的冻结。

不是能力的释放,而是能力的封装。

AI时代的真正特征,从来不是“硬”,而是“变”;不是“可控”,而是“可演进”;不是“装进去”,而是“融进去”。

我们正在进入一个模型每天进化、系统持续自学、服务彼此协同的智能时代。如果你还在关注“哪台一体机性能最好”,可能就已经错过了这个时代真正的方向。

这一代的大模型产品,不该是一个又一个的“智能黑盒”,而应是一条又一条连接现实、流动反馈、持续进化的能力网络。

所以我们要提醒自己——当你把AI装进一台机器,你就失去了它改变世界的方式。

下载格隆汇APP

下载格隆汇APP

下载诊股宝App

下载诊股宝App

下载汇路演APP

下载汇路演APP

社区

社区

会员

会员