“数据可信的尽头,是透明,还是监管?

在AI席卷的浪潮中,“信任”成了数据时代最稀缺的资源。

算法越强大,数据越敏感。谁敢共享?谁能使用?谁来保证这一切不会被滥用?——这些问题,正是阻挡数据经济向前的“隐形藩篱”。

过去十年,我们为打通数据流通做了无数尝试:开放接口、数据交易所、隐私计算、区块链存证……但数据依旧像散落各地的“金矿”,被层层壁垒包围。问题不在技术,而在“信任机制”尚未被重建。

可信数据空间的提出与发展,正是对这个问题的一次系统性回应——人们试图建立一个在共识规则之上运行的、跨组织协作的数据生态系统。在这里,数据能在安全、合规、可追溯的前提下流动;政府、企业、机构、个人都能在规则之下,共同创造数据价值。

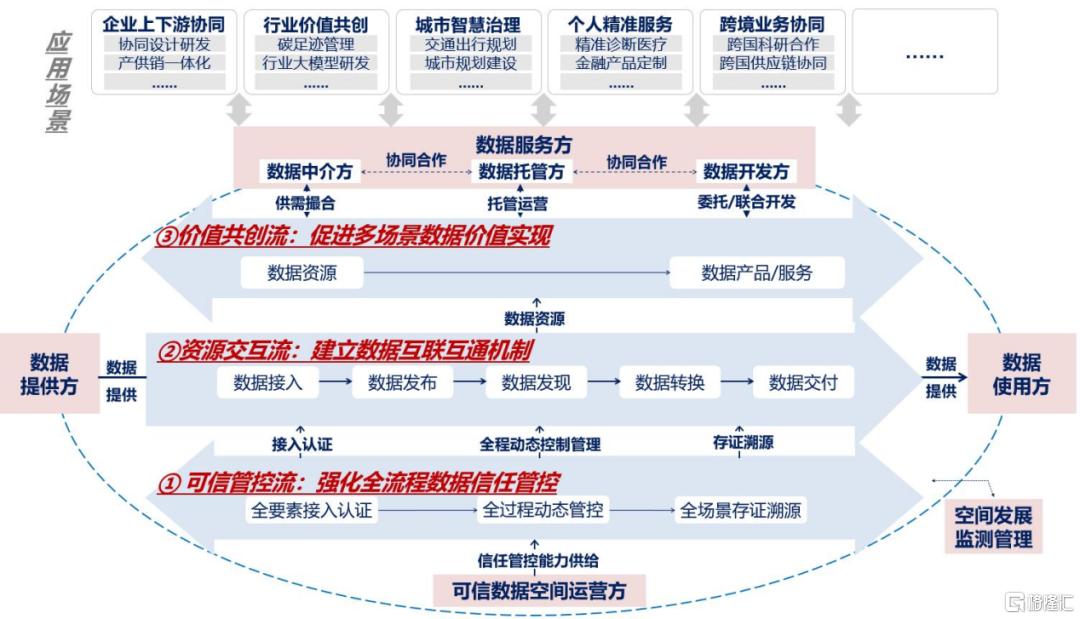

可信数据数据空间能力视图

来源:《可信数据空间发展行动计划(2024—2028 年)》

想象很美好,但真的可行么?

要弄清楚这个问题,就需要知道可信数据空间的关键参与方。为此,我们这篇文章,从可信数据空间几个参与主体的角度,来对其进行剖析。

数据提供方——想给又不敢给

在任何数据体系中,数据提供方都是源头。

但在可信数据空间的语境里,这个源头显得异常谨慎——他们手里握着流动的黄金,却时常不敢打开阀门。

原因很现实。一旦数据流出,就意味着潜在的风险:被复制、被滥用、被追责。尤其对于政府部门、金融机构、医疗机构这些掌握高价值数据的主体而言,“一次泄露,毁于一旦”的案例足够多,也足够痛。

于是数据被封存在各自的系统里,像被层层加密的保险柜,谁都知道里面有价值,却没人敢真正触碰。

可信数据空间要解决的,正是这种“想给又不敢给”的结构性矛盾。

它通过密态计算、机密计算、隐私计算、数据沙箱、区块链存证等技术,让数据在“可用不可见”的状态下被调用。算法进入数据,而非数据离开原地;加密模型取代明文传输,所有调用都可被追踪、可被审计。

换句话说,数据可以参与协作,但不再“裸奔”。

技术之外,还需要规则。

在一个理想的可信数据空间中,规则与技术共同组成信任的两条支柱——前者定义权责边界,后者确保执行可验。

“谁能访问”“访问多久”“能做什么”这些问题,必须在制度层面被清晰表达,而不是留给后事补救。

一些地方已经在尝试建立这样的秩序。例如,无锡的《数据条例》为地方数据流通提供了明确的行为边界;而行业内部,蚂蚁数科、北电数智等企业正以隐私计算平台的形式,试图让“信任”变成一种可部署的能力。

但这只是开始。

对数据提供方来说,安全感不是一句口号,而是要能被测量、被验证、被赔偿的体系。

在信任被量化之前,数据流通依然是个带刺的命题。

数据服务方——安全与效率的拉锯战

数据服务方指在可信数据空间中提供各类服务的主体,包括数据开发、数据中介、数据托管等类型,提供数据开发应用、供需撮合、托管运营等服务。

以提供技术支持的服务方为例讨论,使用隐私计算等技术来为数据加密,如果加密过度,容易导致系统性能卡顿;加密不足则担心无法保障安全,这直接影响到数据交易的效率与各主体的积极性,未来可以根据业务敏感度动态调控加密策略,在安全性与性能中间找到平衡。

国内提供隐私计算技术的公司,诸如蚂蚁数科、北电数智、安恒信息等企业均有标志性案例。在政务领域,蚂蚁数科FAIR平台已经在多地数据交易所实现应用落地,推动数据要素价值赋能千行百业。安恒信息深度参与的国家数据基础设施建设先行先试成果也已在重庆、温州、赣州等地率先投用。

以温州为例,基于隐私计算等技术的深入应用,数商能够低成本接入数据基础设施,各专区数据在安全、可信、可控、可溯的环境里高效流通,进一步赋能并孵化出更多创新场景;北电数智与中日友好医院联合打造“医疗可信数据空间”,并且凭借红湖・可信数据空间技术基座,融合隐私计算、区块链存证等前沿能力,为医疗数据安全流通与价值转化提供了可落地的解决方案。

负责提供流通交易服务的主体多为各大数据集团、数据交易所,一般为当地政府主导建设的国资企业,在拥有官方背书的前提下,可以更好地联络交易环节上的各个主体,从而促成可信数据空间的建设。

今年6月,湖南大数据交易所与行业龙头企业共同建设的“医疗健康数据专区”正式上线,依托湖南生物医药、基因技术、数字健康等领域的产业基础,覆盖全省的优质医疗资源网络,打造了一个以多源异构数据融合为特色、以解决实际产业痛点为核心的新型数据交易枢纽。

数据运营方——谁来立规矩?

运营方是在可信数据空间中负责日常运营和管理的主体,制定并执行空间运营规则与管理规范,促进参与各方共建、共享、共用可信数据空间,保障可信数据空间的稳定运行与安全合规。可信数据空间运营者可以是独立的第三方,也可以由数据提供方、数据服务方等主体承担。一般由政府、公共机构、行业协会、数据平台等担任。

上文提到的具体规则的制定就是由运营方主体负责,运营方一般都具有行业权威背景,它们的公信力与对行业的专业认知是能够承担运营方角色的重要基础。作为平台与生态的构建者、维护者,吸引更多的数据提供方、服务方,使用方的加入,繁荣整个生态,也是他们的重要职责。

数据使用方——中小企业如何上桌?

数据使用方指在可信数据空间中使用数据资源的主体,依据与可信数据空间运营者、数据提供方等签订的协议,按约加工使用数据资源、数据产品和服务。

为了保障数据安全,可信数据空间广泛采用隐私计算等加密技术,但这些技术往往会带来较大的计算开销,同时,使用高性能算力资源和高级数据工具也可能产生可观的成本,这对中小企业来说是不小的负担。

对于有需求、有意愿参与建设可信数据空间,积极主动购买数据产品的企业,当地政府或机构可考虑给予部分补贴,减少数据使用方的成本,加速可信数据空间市场的流通运转。

监管方——能否看到数据的“暗箱”?

监管者在这场结构重组中,是最孤独的角色。

他们既不拥有数据,也不直接参与交易,却要为所有数据的安全与合规负责。

在传统模式下,监管依赖抽查、报备与事后审计。但数据的流动不同于资金或商品——它可以瞬间复制、跨境传输、实时计算。监管者面对的,是一个动态的、不可见的网络体系。他们需要看到系统的运行逻辑,而不是仅仅看到一份合规报告。

可信数据空间试图让这种“看不见”变得可视。

通过区块链跨链审计、加密身份验证、AI智能审计等机制,数据的每一次调用都能留下可追溯的数字足迹。监管不再只是“事后补救”,而是一种“实时共识”——在发生的过程中完成监督。

这也是可信数据空间最具颠覆性的部分:它让监管从权力行为变成了技术能力。

在一个理想的体系中,监管不再是“谁来查”,而是“系统自动生成可被验证的透明度”。

但理想仍在路上。

要实现“全链条、无漏洞”的监管,仍需要跨部门的协作、标准的统一、评估机制的常态化。不同监管主体间的信息壁垒,依然存在;权责边界的模糊,仍可能让监管空转。

监管的难题,归根结底仍是信任的难题。

信任如何被度量、被激励、被惩戒?这不是一项技术发明能解决的,而是一种制度共识的积累。

写在最后——我们将拥有怎样的信任?

技术会老去,规则会被修订,但信任的需求不会消失。

可信数据空间的意义,也许不在“可信”三个字本身,而在它逼迫我们重新思考:在一个由算法和数据驱动的社会,信任应当如何被生产、被验证、被共享。

未来的数据世界可能没有绝对的边界。数据会在更多机构之间流动,AI会在更多决策中介入,而人类对“可信”的定义,也会在一次次危机和修复中被重写。

这并非坏事——每一次关于信任的试验,都是一次社会自我进化的过程。当信任不再依赖熟人关系,而可以被制度和技术共同保障;当数据的流动不再意味着失控,而是更高层次的协作。那时我们才能真正说,数据空间不仅可信,更值得共生。

未来可能不会有“完美的信任”,但我们正在靠近一种可被验证的信任——那是人类在复杂世界中,为自己重新找到秩序的方式。

下载格隆汇APP

下载格隆汇APP

下载诊股宝App

下载诊股宝App

下载汇路演APP

下载汇路演APP

社区

社区

会员

会员