海闻社观察 已不是当年民族鞋王。

这几天青岛双星有不少投资者都比较急,反复地讨论前董事长汪海和公司的关系,这主要和此前网络上的一篇公开信有关。

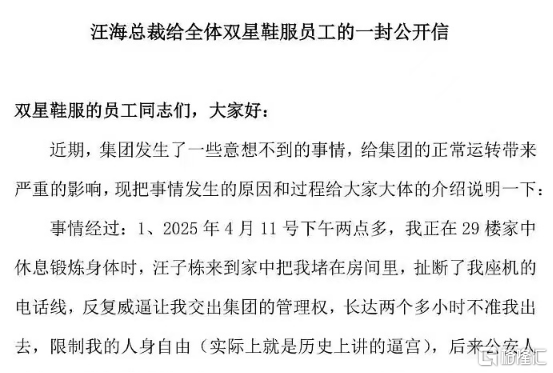

4月28日,双星名人集团创始人、84岁的汪海通过一封《致全体双星鞋服员工公开信》,将家族内斗推向舆论风暴眼。

信中详述了4月11日其孙汪子栋在家中对其限制人身自由两小时、要求交出管理权的经过,以及同日儿媳徐英、儿子汪军带人强闯集团总部、毁坏监控、殴打员工、抢夺公章档案柜等行为。尽管公安机关介入阻止,但次日部分部门仍被擅自迁至黄岛新办公楼,管理层职务遭私自调整。

汪海在信中痛斥家族成员“完全剥夺了法人代表对人财物决策权”,并宣布暂停集团对外授权盖章业务,所有损失由责任人承担。但涉事方至今未公开回应,徐英仅表示“正在研究公开信真实性”。

而公司方则表示,不知道这封公开信的真假,但这个事情一定会有答复。

图源:网络

实际上,青岛名人集团和上市公司青岛双星,是两个不同的实体,两者并不相关。青岛双星作为国营企业,又怎么会有家族内斗呢?两者唯一的联系,恰恰是在这封公开信的署名人汪海身上。

青岛双星的过去,可追溯到1921年成立的大元橡胶厂,距今已经有100年,1931年改名“福字胶皮厂”后,一直都在生产胶鞋产品。

1956年,企业被命名为国营第九橡胶厂,主要产品仍然以胶鞋为主。到70年代,从部队专业的汪海加入工厂,并在后来成为厂长,在他的带领下,积压在仓库的200多万双解放鞋成功卖出,让厂子起死回生。

1997年,双星已在全国有60多家分公司,连锁门店3000多家。当时,双星与回力、飞跃并列为三大国民品牌,是国内的制鞋行业当之无愧的行业龙头。

但新世纪来临后,随着人们审美的多样化与外来品牌的冲击,双星还是走向了式微。也正是这个时候,汪海和青岛双星分道扬镳。

2007年,品牌老化的双星发现鞋子越来越不好赚钱了,而在之前汪海的带领下,公司已经拥有了轮胎的第二主业,于是公司索性宣布将旗下冷粘鞋类业务以及相关资产,以1.26亿元,转让给青岛双星名人集团。

这个青岛双星名人集团,正是董事长汪海自己的公司,上市公司的多个高管,都在这家企业任职。

虽然有所争议,但这场收购在重新评估后还是得以成功推进。经过2009年青岛双星将青岛双星名人集团的股权售出之后,双星鞋服与做轮胎的上市公司再无关系。

双星名人成为汪海家族的民营企业,青岛双星仍然是青岛国资控股的国有资产。

此次双星名人集团的冲突,据称主要是2022年股权变更引发的控制权失衡。天眼查数据显示,当时青岛星迈达工贸通过增资持股56.96%,成为双星名人集团第一大股东,其背后实控人为徐英(持股80%)与汪军(持股10%)。汪海个人持股降至21.88%,虽保留法人代表及董事长职务,但已丧失实际控制权。

徐英也正是汪海的儿媳,看似是很顺畅的权利和平演变,但代际权利的交接却一直矛盾不小。

比如徐英所分管的财务,在信中被公公批评太过理想主义,能力不足,集团在4月11日业免去了徐英分管的财务职务。

双星遇到的问题其实是中国家族企业惯常会遇到的问题,通过增资扩股稀释创始人股权,是二代接班的常见路径,但因此引发的控制权争夺几乎不可规避。

家族企业在代际接替的阶段,往往希望尽量往现代化企业转型,但汪海作为“终身总裁”的声望与现代化公司治理显然存在结构性矛盾,产生冲突也在所难免。

而在此次事件中,双星名人集团的表现显然也很一般,虽然公司反复表达等待他们讨论以及倾向于公开信是假的的声音,但事件的焦点汪海本人是失联状态,集团官网电话也有不少是空号,确实容易让人对品牌的形象产生疑虑。

从“穿上双星鞋,潇洒走世界”的国民记忆,到家族夺权的舆论漩涡,双星名人集团的困局远非一场公章争夺所能概括。创始人强大的权威往往拟合了整个家族企业的信仰,如何让企业生命超越创始人生命周期,是目前进入集中接班期的国内民企集中面对的问题。

下载格隆汇APP

下载格隆汇APP

下载诊股宝App

下载诊股宝App

下载汇路演APP

下载汇路演APP

社区

社区

会员

会员