全球首场人形机器人马拉松,用21公里的真实路况,给行业做了一次硬核“体检”。

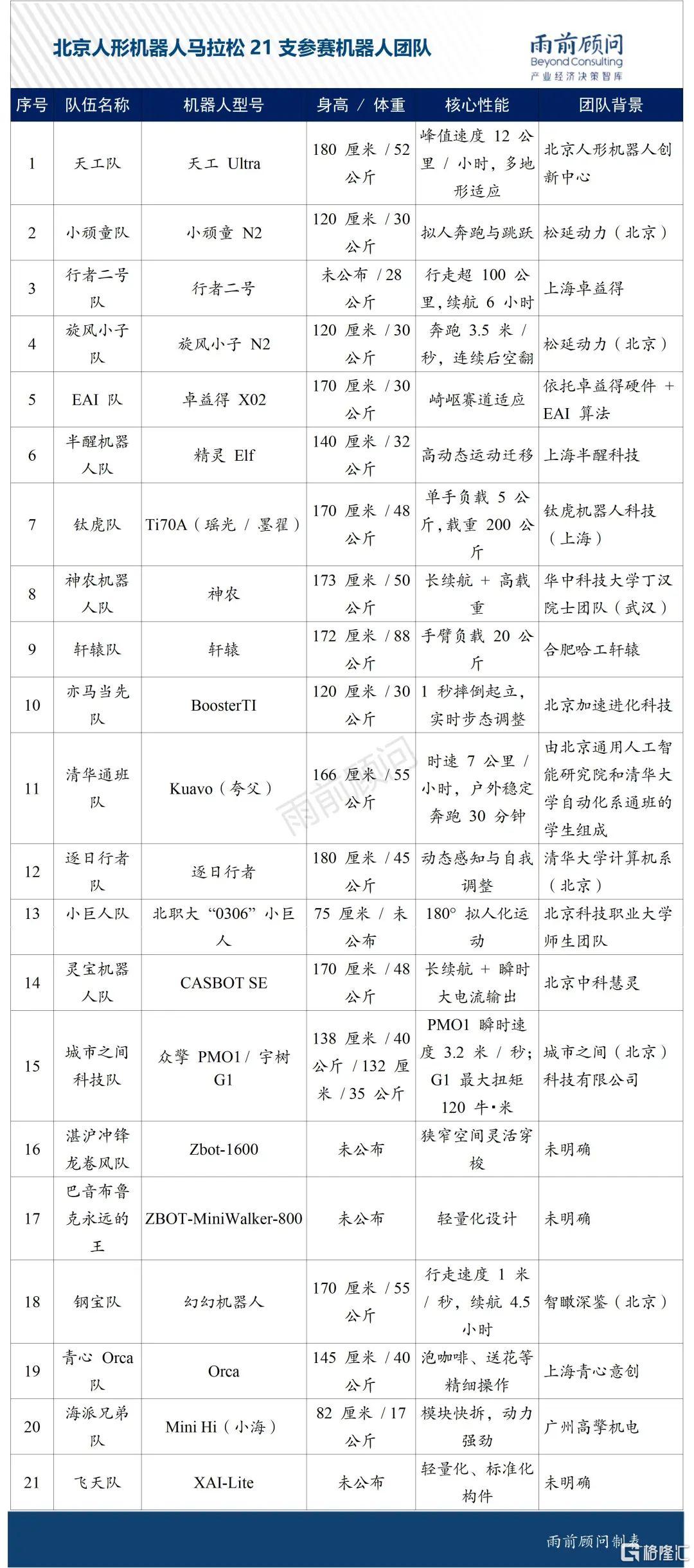

4月19日清晨,伴随亦庄科学城初升的曙光,人类跑者与 21 支 “钢铁选手” 队伍并肩出发,在 21.0975 公里的真实路况中展开了一场别开生面的 “人机共舞”。

天工Ultra以55公斤钢铁之躯撞线时扬起的尘埃,裹挟着北京科研高地的荣光,却也暴露出一个残酷现实:在这片聚集全国1/3科创资源的土地上,人形机器人的“大脑”与“四肢”正经历着撕裂般的产业阵痛。

这场看似单纯的体育赛事,或许正是打开区域协同发展深层困境的一把钥匙。

比赛规则鼓励全程奔跑、不更换电池和机器人,更换机器人则面临罚时。经过激烈角逐,最终排名如下:

冠军:天工队(使用天工Ultra)—— 总用时2:40'42",最终用时2:40'42",全程无更换机器人

亚军:小顽童队(使用松延动力N2)—— 总用时3:27'50",最终用时3:37'50",更换一次机器人

季军:行者二号队(使用卓益得行者二号)—— 总用时4:00'56",最终用时4:25'56",更换两次机器人

第四名:旋风小子队(使用松延动力N2)—— 总用时3:46'55",最终用时4:51'55",更换四次机器人

第五名:EAI队(使用卓益得X02)—— 总用时4:45'27",最终用时5:10'27",更换两次机器人

第六名:半醒机器人队(使用精灵2)—— 总用时4:02'19",最终用时5:27'19",更换五次机器人

冠军天工Ultra展现了令人瞩目的技术实力:通过碳纤维轻量化设计将体重控制在55公斤以下;刚柔耦合的腿部结构有效减少冲击力;创新风冷散热系统提升30%散热效率,配合哪吒汽车提供的低温续航电池,实现连续8公里奔跑测试记录。这些技术创新支撑其以10公里/小时的平均配速完赛,最终以2小时40分42秒夺冠。

不过赛场实况远比参数表残酷。实验室里跑百万步,不如真实环境跑20公里。赛道上的每粒砂石,微妙的风力变化,都在测试关节精度、热管理和运动算法的真实水平。

在13公里观察点,工作人员记录到:仅有8支队伍成功抵达,超半数参赛者未能坚持至此,而最终只有6支队伍完善。这场看似笨拙的"机械舞会",实则撕开了人形机器人产业化最后1公里的技术遮羞布。

冠军天工Ultra虽未更换机体,但仍中途换电3次;亚军"小顽童"因机体更换被罚时10分钟;季军"行者二号"更因两次更换机器人累计罚时25分钟。现场可见机器人摔倒、电机过热喷散热剂、保障车携带备用电池随时待命等场景,暴露出现阶段技术瓶颈。

这场赛事本质上是一场系统工程的压力测试,当人类跑者专注配速时,机器人保障团队却在与散热、续航、通信干扰等难题博弈。

不少队伍的场外支援同样引人注目:一人负责操作控制,一人处理突发情况,另一人负责后勤保障,跟着保障车一起行动。车上装有备用电池、电源、支架等设备,宛如"机器人马拉松的医疗车"。

赛事设立的"最佳耐力奖""最佳步态奖"等特别奖项,折射出行业现阶段的技术侧重点:既要突破双足行走的物理极限,又要探索更接近人类的运动姿态。

需要指出的是,这场看似热闹的赛事背后,暗藏着行业高调宣传与实际表现的反差。

备受关注的宇树科技G1人形机器人,春晚亮相后名声大噪,被认为是冠军的有力争夺者,但比赛中却出现开跑即摔倒的尴尬局面,最终仅获得"最佳人气奖"。

宇树科技随后发布说明,表示“宇树最近没有参与任何比赛”,现场使用G1机器人的是其客户“城市之间科技队”,采用了团队自己研发的算法。

城市之间科技队为了让G1在比赛中大放异彩,之前进行了全方位的适赛化改造升级。他们在约500亩的工厂大院进行模拟测试,尽可能还原比赛场景,对机器人的性能进行了大量优化和调整。尽管如此,G1仍未达到预期表现,多次摔倒后未能进入前六。

城市之间科技队来自城市之间(北京)科技有限公司,这家专注于机器人应用场景落地的企业成立于2012年,本就致力于将实验室技术转化为实际应用,却仍未能在实战中取得预期成绩。

这种"硬件供应商"与"使用者"责任界限的模糊,反映出其实际性能与宣传不符,暴露了行业过度营销的浮夸现象。

无独有偶,季军行者二号的宣传与实际表现同样存在矛盾。赛前,机器人所属公司上海卓益得创始人李清信心满满:

"在前期测试赛中,行者2号队取得了不错的成绩,所以我对它不换电跑完全程很有信心。如果要用完电,它能跑得比21公里更远。"

但据《每日经济新闻》报道,无论是行者二号队,还是使用同款机器人的"EAI"战队,都在比赛过程中更换了两次机器人,各被罚时25分钟,远非“不换机”神话,与赛前的豪言壮语形成鲜明对比。

虽然《澎湃新闻》报道行者二号是唯一全程未更换电池和机器人的选手,但笔者倾向于《每日经济新闻》报道,因为其给出了总用时和最终用时的数据,后者的确多出了25分钟,此为更换机器人罚时所致。

更重要的是,"最佳耐力奖"只颁给了天工队,其虽未换机,也有3次换电。如果行者二号能坚持全程不换机换电,更应获得这个奖项。

结果,行者二号队与城市之间科技队一样获得了"最佳人气奖",而非真正的耐力表现。

虽然这场比赛暴露了不少技术短板,但相比过去通过剪辑展示的“机器人陪我一天”表演场景,这场马拉松让所有参赛企业在统一标准下诚实面对自己的技术状态,为公众提供了一次难得的真实展示。

去年的世界人工智能大会上,能真正“走起来”的机器人寥寥无几,大多还需吊装辅助。而这次,参赛机器人全都能动起来、走起来,表明行业在系统稳定性、关节性能、控制算法等方面已逐步迈过“能动”的门槛。

当这些机器人迈开双腿,踏上马拉松赛道,它们其实已经迈出了从实验室走向现实应用的关键一步。

人形机器人的意义,不在于“通用替代人类”,而在于撬动产业链对“复杂智能”的重新构建。

纵观参赛队伍分布,10支北京团队占据半壁江山,但深究其技术来源与产业布局,却能清晰看到北京作为研发高地的另一面——

产业化能力薄弱、技术外溢明显,核心技术成果最终通过长三角、珠三角的产业链完成价值转化。

以夺冠的"天工队"为例,其核心研发力量虽依托北京人形机器人创新中心,但主导企业优必选实为深圳企业,它还将部分技术与产能布局在无锡。以至于"天工Ultra"撞线的一刹那,北京、深圳、无锡三地同时欢呼“我赢了!”

这种"北京研发、南方制造"的割裂模式,在参赛队伍中形成鲜明对比:

亚军"小顽童"背后的松延动力虽然是北京公司,但量产落地常州天宁汽车零部件产业园,依赖长三角汽车产业链配套。

清华通班队使用的"夸父"人形机器人,虽然打着北京通用人工智能研究院和清华大学的旗号,但其背后的乐聚机器人2016年成立于深圳,主要生产基地位于江苏省苏州市吴江东太湖度假区。

长三角和珠三角凭借成熟的电子制造、精密机械和供应链体系,成为人形机器人生产的主阵地。例如,减速器、伺服电机等关键零部件的供应商多集中于江苏、浙江、广东等地。

而北京的制造能力相对薄弱,难以支撑大规模量产。这导致北京的研发成果往往需“南下”落地,存在研发和生产脱节的问题。

这种脱节主要表现在三个方面:一是协同效率低下,技术团队与生产团队分处两地,沟通成本高;二是产业链配套不足,北京周边缺乏成熟的零部件供应体系;三是人才流失风险,随着产业化基地的南移,部分高端制造人才也可能随之流动。

长远来看,这种"研发在北京、产业在外地"的格局,可能会影响北京在人形机器人产业上的实际收益。尽管北京在技术源头上拥有话语权,但如果无法建立完整的产业链,其在产业增值环节中获取的比例将相对有限。

更为关键的是,随着技术成熟度提高,依托制造业基础的长三角和珠三角地区很可能会通过产学研合作,逐步提升自身的研发能力,从而形成完整的本地产业闭环,这将进一步挤压北京在该产业的发展空间。

因此,尽管本次马拉松比赛中北京队伍表现亮眼,但要真正在人形机器人产业中占据主导地位,北京还需要加强产业链协同,特别是与京津冀地区的产业对接,构建更为完善的从实验室到工厂的转化通道。

只有实现研发与生产的有效融合,北京才能在人形机器人这一未来产业中实现技术优势向经济价值的充分转化。

为什么拥有全国顶尖科研资源的京津冀区域,却在产业化落地上频频受挫?

为什么北京的创新成果更愿意“南下”而非“就近转化”?

答案隐藏在区域协同发展的深层次矛盾中。

京津冀地区的首要痛点,在于科研与产业化之间的巨大鸿沟。

北京以0.17%的国土面积聚集了全国约1/3的科技创新资源,堪称科研“富矿”。

然而,这座创新高地的成果转化却面临严重的外流问题。《2022北京技术市场统计年报》显示,2022年北京输出技术合同中,流向津冀的成交额仅占对外流向的7.8%。即使到2023年有所改善,这一比例也只上升到15.1%。

这意味着,超过八成的北京创新成果选择了“远嫁”而非“就近转化”。

为何会出现这种局面?原因在于京津冀区域内存在三大结构性缺陷:

一是产业梯度落差过大。

北京处于后工业化阶段,天津为工业化后期,河北仍处于中期,三地产业链配套能力差异显著。

这种落差导致北京的高新技术与津冀的产业需求严重不匹配。北京的发明授权专利集中在计算机、通信和电子设备制造,信息传输和软件服务等领域,而天津、河北的工业结构则以黑色金属冶炼、汽车制造等传统产业为主。

二是港口协同不足。

尽管天津港2024年拥有147条集装箱航线、2328万标准箱吞吐量,但在贸易服务功能和专业化配套方面仍落后于国际先进港口。

更严重的是,津冀港口之间存在同质化竞争,资源配置效率低下。

这些港口功能定位趋同,均以综合性大港为目标,造成重复建设;经济腹地重合交叉,对煤炭、铁矿石等大宗货物及集装箱业务争夺激烈;缺乏统筹规划与协同管理,行政隶属分割致使港口盲目建设、各自为政;同时,区域内集疏运方式不合理、贸易服务及基础设施建设水平参差不齐,进一步加剧了资源配置矛盾,削弱区域整体竞争力。

相比之下,长三角的上海港、宁波舟山港通过高效协同,支撑了区域制造业的全球化布局,吸引了北京的技术转移。

三是创新生态与要素配置的协同效率低下。

京津冀区域长期存在 “虹吸效应” 与 “辐射断层” 并存的矛盾:北京凭借顶尖高校、科研机构和总部经济集聚了全国近 40% 的两院院士、30% 的国家重点实验室,但创新要素的跨区域流动存在制度性壁垒。

例如,北京的高端人才面临落户限制、子女教育资源分配不均等问题,而天津、河北在住房成本、产业配套、公共服务等方面对创新人才的吸引力不足,导致 “北京研发 — 本地转化” 的人才链、资金链出现断裂。

当北京的创新成果面临 “本地转化成本高、津冀承接能力弱、南下配套效率高” 的现实选择时,“用脚投票” 自然成为市场主体的理性决策。

相比供应链不易搬迁,算法创新流动性强,更易被长三角、大湾区“吸走”。

面对“南强北弱”的格局,京津冀地区正在积极探索突围之路。

2024年,京津冀启动了两大战略布局,试图通过区域协同创新突破发展瓶颈。

第一重布局:共建"机器人+"产业园,实现区域分工协作。

首期依托北京海淀中关村科学城、天津南开智能制造产业园、天津武清京津产业新城、唐山高新区、石家庄高新区五大区域协同发力。在这一框架下,形成了明确的三地分工:

北京专注于智能机器人产业创新体系和生态环境建设

天津主攻机器人整机及配套零部件生产集群

河北则发挥在系统集成及特种机器人领域的优势

第二重布局:打造对标"广深港澳科创走廊"的北方版产业走廊。

这一战略构建了"北京研发—天津中试—唐山量产"的完整产业链条,其核心支撑在于区域双港联动。

天津港作为京津冀地区、雄安新区和华北、西北地区的海上门户枢纽,坐拥满洲里、二连浩特、阿拉山口3条国际路桥运输大通道,连接日本、韩国、东盟和中亚、欧洲的重要战略支点。

通过RCEP,中国首次与日本建立了自贸关系,有望增加天津港与日韩港口之间的贸易往来,为京津冀地区机器人核心零部件的供应链整合提供新机遇,特别是在谐波减速器、伺服电机等关键部件领域。

与此互为补充的是唐山港的战略地位。作为"一带一路"亚欧大通道的重要节点,唐山港货物吞吐量位居世界第二,依托其40万吨级深水港优势,正在吸引钢铁电力、装备制造等临港产业集聚,为"北京研发、天津孵化、唐山产业化"的创新链条提供了产业化落地的坚实基础。

在这场追赶与超越的竞逐中,北京人形机器人半程马拉松也许能够成为打破僵局的关键一役。

通过赛事聚集全球顶尖技术团队,推动行业标准建立,形成“赛事-产业-投资”的良性循环模式,北京有可能借此机会建立起区域产业新生态。

但关键在于:能否将赛事影响力真正转化为产业集聚效应?

京津冀地区必须直面“南强北弱”的现实,从根本上解决科研与产业“两张皮”的问题,打通创新链与产业链的连接通道,才能在人形机器人这一未来产业赛道上实现弯道超车。

在这场没有硝烟的战役中,北京能否利用亦庄马拉松这一契机,从“单核辐射”走向“多核协同”,从“行政主导”转向“市场驱动”,构建起真正具有全球竞争力的人形机器人产业集群?

答案,将在未来的赛道上揭晓。

——END——

下载格隆汇APP

下载格隆汇APP

下载诊股宝App

下载诊股宝App

下载汇路演APP

下载汇路演APP

社区

社区

会员

会员