《投资者网》引线 | 吴微

2025年9月,距离公司提交申报资料已过去了近9个月,强一半导体(苏州)股份有限公司(下称"强一股份")才完成了上交所科创板首轮问询的回复。

这家半导体探针卡企业,其IPO申请,因关联交易、大客户依赖等问题被中国证券业协会抽中,成为2025年首批接受首发企业现场检查的公司;这也让强一股份耗费8个月才回复交易所的首轮问询。

然而,与公司IPO进程缓慢形成鲜明对比的是,受益于半导体国产替代浪潮,报告期内,强一股份的业绩却出现了爆发式增长。2022年至2024年,公司营业收入从2.54亿元增长至6.41亿元,归母净利润更是从1562万元飙升至2.33亿元,2024年归母净利润的同比增幅更是高达1149.33%。在国产替代加速推进的背景下,这家探针卡"隐形冠军"如何平衡高速增长与内控风险,能否顺利登陆科创板,已成为市场关注的焦点。

从代持到资本盛宴的成长轨迹

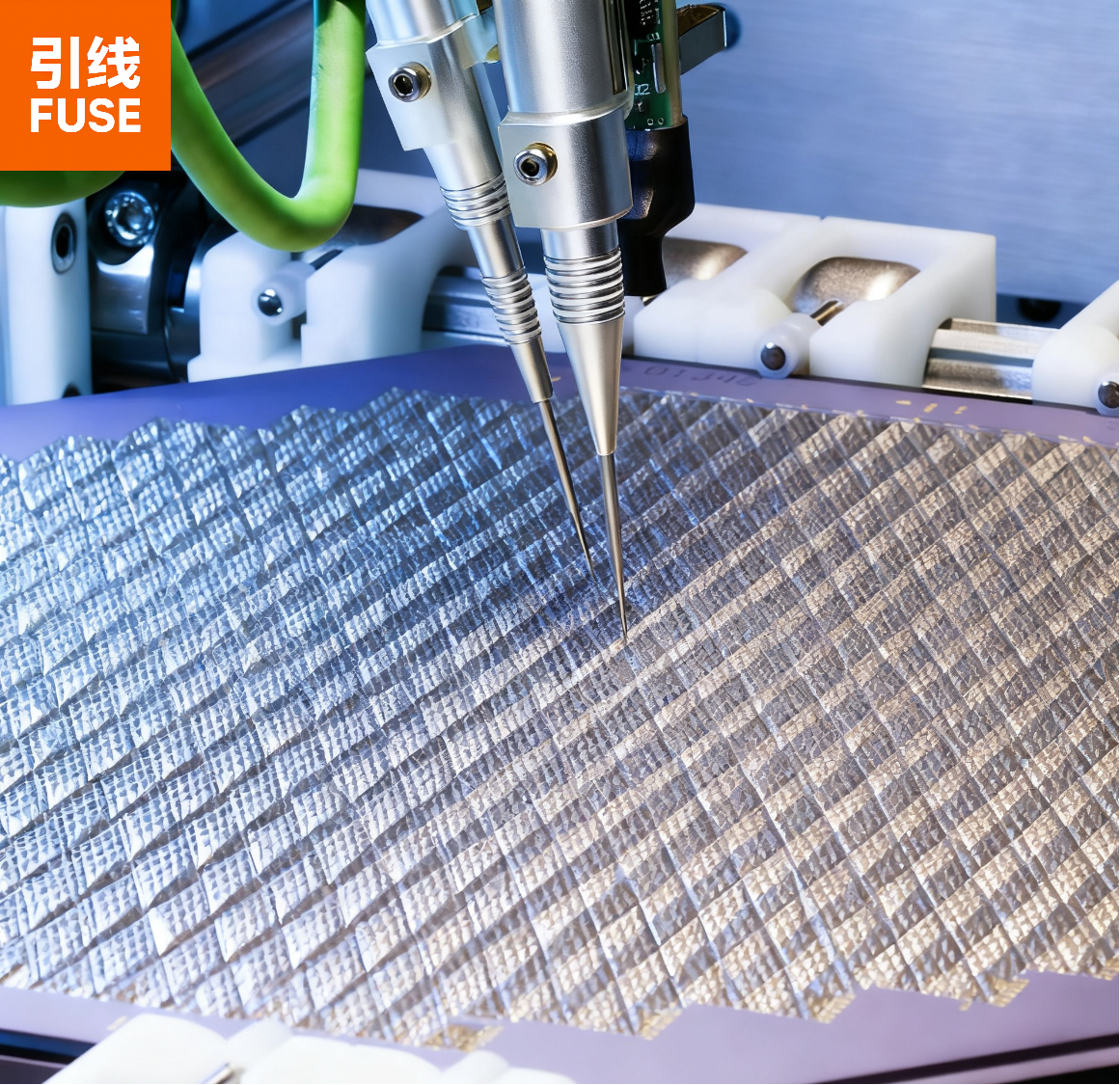

强一股份成立于2015年8月,是一家专注于半导体晶圆测试环节核心消耗型硬件——探针卡的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。作为中国境内少数掌握自主MEMS(微机电系统)探针制造核心技术,并能实现MEMS探针卡规模化量产与销售的厂商之一,强一股份成功打破了境外厂商在高端MEMS探针卡领域的长期技术垄断。

在强一股份发展早期,因多名投资人看好企业的发展,但又不便于持股,因此以代持的方式向强一股份投资。2020年强一股份陆续解决股权代持问题并引入外部投资者后,开启了高速融资的进程。2020年10月,公司完成天使轮5000万元人民币融资,由丰年资本领投,冯源投资、元禾璞华、鹏晨投资等机构参与,这为公司后续发展奠定了基础。

随后的两年多时间里,强一股份密集完成了从A轮到D+轮的多轮融资,吸引了众多知名投资机构。2021年,华为旗下的哈勃投资入股,目前持有公司6.4%的股份,成为强一股份第四大股东。

此外,元禾璞华、中信建投、基石资本、复星创富、联和资本等机构也纷纷入局。据统计,强一股份在D轮和D+轮两轮融资中,融资总额就接近6亿元人民币,投资方包括君海创芯、中信建投、基石资本、国发创投等知名机构。

不过进行多轮融资的强一股份,其股权已较为分散。实控人周明及其一致行动人仅控制了公司50.05%的发行前股权,财务投资者则持有公司剩下的股权。这意味着,强一股份上市后,财务投资人会有较大的减持冲动。

截至2024年9月,以强一股份最后一次股权转让价格计算,此时强一股份的整体估值已达到35亿元人民币。若以公司科创板计划发行25%的股份融资15亿元资金计算,强一股份的发行估值将达到60亿元。

国产替代浪潮下的业绩爆发与市场地位

探针卡作为半导体晶圆测试环节的关键耗材,长期被美国Form Factor、意大利Technoprobe和日本MJC等国际巨头垄断。随着中国半导体产业的快速发展,特别是晶圆厂建设和扩产浪潮,探针卡的国产替代需求日益迫切。

在这一背景下,提前布局,已实现技术突破的强一股份,公司的业绩在国产替代需求下实现了爆发式增长。强一股份营收从2021年的1.1亿元人民币,增长至2022年的2.54亿元;到2024年,强一股份的收入已高达6.41亿元,三年间增长了4.8倍。毛利率也从2021年的35.92%一路攀升至2025年上半年的68.99%,三年内提升超过33个百分点。

强一股份收入的高增长,主要得益于公司核心产品MEMS探针卡的快速放量。据强一股份披露,MEMS探针卡业务收入占公司主营业务收入的比例从2022年的60.82%一路上升,到2024年已达到80.85%,2025年上半年更是高达87.74%。作为技术壁垒更高、附加值更大的产品,MEMS探针卡的放量直接推动了公司整体利润水平的提升。

在客户开拓方面,强一股份的产品已全面覆盖境内芯片设计、晶圆代工和封装测试等各类核心厂商,拥有超过400家客户,包括兆易创新(603986.SH)、华虹公司(688347.SH)、长电科技(600584.SH)等知名半导体企业。

更重要的是,强一股份已成功跻身全球探针卡行业前列,2023年公司的市场份额位居全球第九位,2024年迅速提升至全球第六位;其中MEMS探针卡销售额位居全球第五位。智研咨询预计,2025年中国半导体探针卡行业的市场规模有望达到17.72亿元人民币。在国产替代加速推进的背景下,强一股份有望继续受益于市场规模的增长。

值得注意的是,作为较为细分与专业的半导体探针卡行业,虽然强一股份已在国产替代的浪潮中走出了最为关键的一步。但细分市场需求有限的事实,一定程度上也限制了强一股份的发展。强一股份能否复制在半导体探针卡行业的成功,为企业找到第二增长曲线,就有待市场的考验了。

IPO路上的"阿喀琉斯之踵"客户依赖与关联交易之困

尽管业绩表现亮眼,但强一股份的IPO进程却并不顺利。公司自2025年1月进入问询阶段,直到9月才完成首轮问询的回复,耗时近八个月,超过一般IPO企业的回复周期。这一延迟背后,是公司面临的几大核心问题。

首当其冲的是对单一客户的极端依赖。招股书显示,强一股份对神秘的"B公司"存在重大依赖。若合并计算直接销售和通过其测试服务商的间接销售,来自B公司的收入占比从2022年的50.29%一路攀升至2024年的81.84%,到2025年上半年,更是达到了82.83%。值得注意的是,公司已基于"实质重于形式"的原则将B公司认定为关联方,这意味着上述交易构成了大规模关联交易。

除了关联销售外,强一股份在采购端也存在关联交易问题。实控人周明控制的"南通圆周率"于2021年4月成立,主营半导体测试板的生产和销售。令人关注的是,该公司成立仅一年后的2022年,便一跃成为强一股份的第一大供应商,当年采购金额占公司采购总额的20.33%。这种在销售和采购两端同时存在大规模关联交易的情况,引发了市场对其业务独立性和交易公允性的质疑。

此外,强一股份存货规模和跌价准备也呈现出持续攀升的态势。2022年到2024年,公司存货账面余额分别为8310.41万元、9322.23万元和1.10亿元,存货跌价准备占存货账面余额的比例从11.78%攀升至24.35%,显著高于行业约10%的平均水平。

而此次IPO,强一股份计划募资15亿元中的12亿元将用于扩大探针卡产能,但现有核心产品2DMEMS探针卡的产销率连续多年低于85%,发行后,公司的产能消化能力也引发了市场的质疑。

2025年3月,强一股份被抽中进行现场检查,进一步加剧了企业核查的难度和工作量。在现有产能尚未完全饱和的情况下,公司却计划大幅扩产,这种矛盾的做法已引发了监管机构对其募投项目合理性的质疑。

强一股份的故事,是中国半导体产业链国产替代进程中的一个缩影。一方面,公司凭借技术突破和国产替代机遇实现了高速增长;另一方面,过度依赖单一客户、关联交易等问题也暴露了其业务模式的脆弱性。

随着IPO审核的深入,如何在保持高速增长的同时解决这些结构性问题,打消监管层与市场的质疑,将是强一股份能否成功登陆资本市场的关键。在国产替代的大潮中,探针卡这一"小而美"的细分领域,或许正孕育着中国半导体产业链自主可控的新希望,但这一希望能否转化为可持续的商业成功,仍需时间检验。(思维财经出品)■

下载格隆汇APP

下载格隆汇APP

下载诊股宝App

下载诊股宝App

下载汇路演APP

下载汇路演APP

社区

社区

会员

会员