埋头苦干就会升职加薪的时代已经结束,而工薪阶层甘愿牺牲高水平的生活质量,以承担房贷、车贷、子女教育等高额费用。这样的生活意识需要改变。

——大前研一《M型社会》

文 | 浩然

本文为商隐社原创文章,转载请联系后台

一、被挤压的中产

这几年的商业新闻中,“中产”这个词出现的频率非常高,几乎快被用烂了。

比如前段时间出现问题的山姆、西贝、始祖鸟,还有一些看起来“贵而不实”的品牌,主要就是中产在消费。

但中产是个非常模糊的概念,划分标准不下上百种,要综合考虑资产、收入、职业、教育水平、社会地位等。

这里面,单是拿出一个比较硬性的收入,就各有各的标准,比如欧美很多调查和研究机构把家庭收入处于全国中位数收入家庭的2/3到2倍之间的家庭视为中产家庭;我国很多学术研究把家庭(一般是三口之家)年收入在10万-50万的家庭视为中产家庭。

再考虑到房子、车子、金融资产这些,就更复杂了。

还有如果从职业来看,就我国而言,清华大学社会学教授李强曾提出“中产阶层四个集团”的理论观点,它们分别是传统的干部和知识分子阶层;科技、金融等行业的“新中产阶层”;效益比较好的企业、单位的职工层;“个体工商业阶层”即大量的个体、私营经营者。

模糊的标准之下,很多人也搞不清楚自己到底是不是中产,但一个普遍规律是:经济上行期,自认为属于中产阶层的人会比客观标准更多,下行期也就更少。

比如20世纪70年代中后期,日本经济蒸蒸日上,当人均GDP达到5000美元时,60%的日本人就认为自己是中产阶层了。

还有80年代末经济处于上升期的韩国,70%的人都认为自己属于中产阶级,高于客观指标的统计。但在2008年全球金融危机后,自认为是中产阶级的韩国人只有40%,而按照各个机构的统计,这时韩国其实有大约60%的中产阶级。

但不管按照什么标准,在全球各地,中产基本都是这样一群人:

一方面,他们借助时代红利和自身努力实现了阶层跨越,教育水平较高,有着光鲜的收入,住在高线城市,消费着比较前沿和时尚的产品;

另一方面,他们又是“脆弱”的,不但要承担高额的房贷、车贷,面临裁员、薪资下降等职场危机,还会因自己可能失去中产身份或担忧子女过不上同样的中产生活而焦虑。

事实上,中产的担忧不无道理,这些年在全球各国的报道和研究中,中产阶层就经常被被描述为“被挤压的”、“萎缩的”。

不久前《华尔街日报》发表的一篇题为《美国中产阶级所处环境已从安全转为受到挤压》的文章认为,美国很多中产阶级(来自年收入5.3万至16.1万美元家庭)跟低收入者一样,对经济有着较为悲观的看法。

此外,来自餐饮、零售、时尚和航空业的几位CEO表示,尽管高收入者仍在继续消费,但他们的中产阶级客户却越来越拮据。

这篇文章还强调了一点:高收入者和低收入者之间的信心差距目前已达到追踪该数据七年来的最大水平。也就是说,美国的富者愈发乐观,而中产和贫者更加悲观。

还有法国,根据法国国家统计与经济研究所(INSEE)的最新报告,中产阶级家庭收入占国民总收入的比例从1980年代的65%下降到2024年的54%。

而且,中产阶级内部的不平等正在加剧:顶端10%的中产家庭收入是底层10%的3.2倍,这一差距在二十年前仅为2.4倍。

这些都是比较新的报道和数据,但“中产衰落”并不是这两年才有的,是一个长期的过程,跟每个国家所处的经济发展阶段也有关。

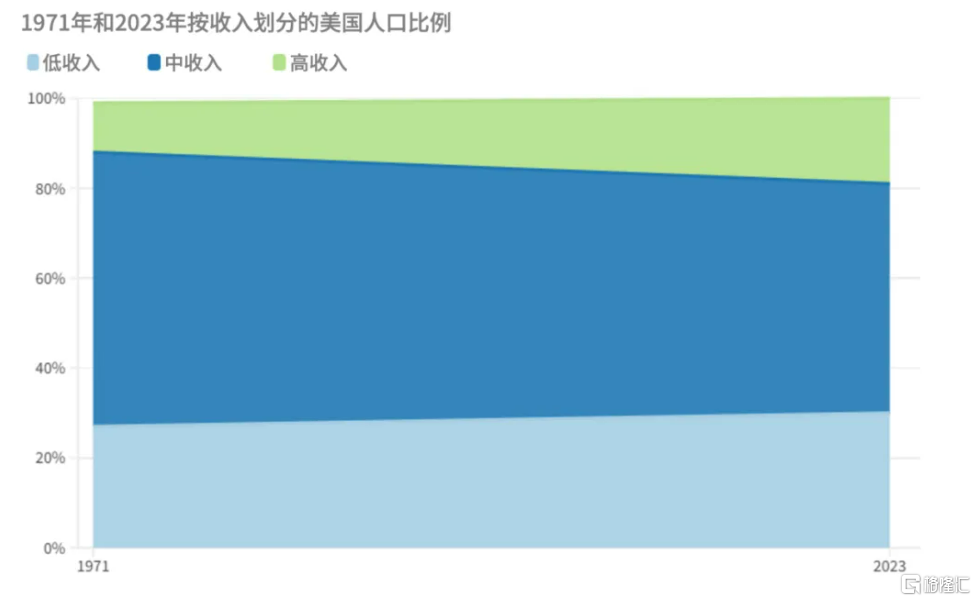

比如美国,1971年已经有61%的美国人生活在中产阶级家庭,但到了2023年,这一比例降低到了51%。

图片来源:世界经济论坛

还有日本,在90年代经济泡沫破裂后,陷入长期衰退,逐渐从中产阶级社会变成了大前研一所说的“M型社会”——高收入与低收入群体数量提升,中等收入群体占比持续下降。

2019年,经合组织(OECD)发布的题为《在压力之下:被挤压的中产阶层》报告就认为,大多数OECD国家的中产阶层已经萎缩,原因是年轻一代更难以进入该阶层。

这份报告主要归结为三点原因:一是低迷的经济增长影响了人们的收入;二是中产阶层生活方式的成本大大增加了,比如大城市住房价格,几乎在每个国家都攀升了太多;三是年轻人在劳动市场上失去了上一代人那样的保护,对工作技能的要求大大提高。

当然,上述所列大多为发达国家,而包括中国在内的众多发展中国家中等收入群体的总体规模可能是上升的,但如果考虑到住房、教育、医疗、养老等支出,以及变幻莫测的职场环境,很多中产也是处于“脆弱”状态。

二、中产焦虑的来源

那么,深层次来看,是什么造成了全球中产阶级的不稳定和焦虑?

最容易想到的就是经济增长和产业发展,直接关系到中产的收入和职业发展,一个国家能提供多少“中产阶级”报酬标准的工作基本决定了中产阶级的规模。

比如美国在20世纪50-70年代,依靠制造业的崛起使很多蓝领工人也过上了安逸的中产生活,中产阶级的规模也在持续扩大。

我们看电影《阿甘正传》主要就是描述的这个年代,主人公阿甘尽管智力平平但工作刻苦、心态积极、性格朴实,他同样获得了成功,这种时代背景下造就的就是一种“人人皆平等”,都可以追求“美国梦”的理念。

但到了70年代中期,欧洲、日本、韩国等逐渐从二战后的残破中恢复过来,他们也都发展制造业,生产全球商品,同时减少了从美国进口,于是美国经济开始增长放缓。

这时候,资本的逐利性质使美国企业一方面开始全球化生产,把制造业转移到了成本更低的新兴发展中国家,使蓝领逐渐失业,另一方面则是通过压低员工福利、打压工会组织来进一步降低成本。

所以过去半个多世纪,美国汽车、钢铁和耐用品等行业数以百万计的高薪工作岗位消失,制造业在就业岗位中的比重从35%的峰值降低到现在只剩下9%左右。

到了90年代信息时代来临后,“工人下岗”和“去工业化”不再成为新闻头条,取而代之的是白领遭遇裁员,他们或是被新技术替代,或是被成本更低地区的人取代。

这样,即便新技术能创造更多就业岗位,也由于资本逐利和过度采用新自由主义政策(金融自由化、放松管制、开放投资,以及小政府的经济政策导向),使岗位更多流到了国外而非本土,消失的好工作并没有新的工作来替代。

大量中产标准的工作岗位也就流失了,形成了“二元劳工市场”——“好工作”和“坏工作”的对立加剧,两者之间存在严重的结界,几乎难以逾越。

“好工作”集中在金融、律师、医生、经济、科技等领域,“坏工作”以“非标准工人”为代表,他们可能被雇用来完成一项特殊的任务或项目,或仅仅作为低成本选择给公司提供更多灵活性,他们的工作没有技能、经验的积累,工资大多由中介公司支付,没什么保险和福利。这使更多人难以成为中产阶级。

同样,欧洲、日本等发达国家的经济衰退、产业转移也给中产阶级带来了巨大打击。

所以,通过促进产业发展和升级提供更多中产报酬标准的工作、避免陷入缺乏流动的“二元劳工市场”对于中产阶级的壮大非常重要。

经济学家厉以宁多年前在《论蓝领中产阶级的成长》中就提到了这个问题,他认为不能让“蓝领”成为“坏工作”的代名词,而应该通过发展职业教育和技术教育,使蓝领工人也有机会升级成技师、高级技师,能像一些“白领”一样成为中产阶级,这样才能打通社会垂直流动渠道。

这就是说成为中产阶级不应该只卷少数几条道路、几个领域,需要开辟更多元化的渠道。

除了经济增长和产业发展,另一个影响中产阶级稳定性的就是中产用来提供安全感的资产都容易波动。

中产也是劳动者,只是收入比普通劳动者更高,但中产都渴望通过房产、股票等资本增值实现财务自由,从而摆脱工作。

但投资房产、金融资产对很多人来说都是个大坑,一旦开始投资,就卷入到了金融市场的潮起潮落,自己财产的价值也在起起伏伏。

这些年房地产市场的衰落、散户在股市屡屡受挫都表明这些“安全资产”并不能给中产阶级带来足够的稳定。

那投资教育呢?同样可能面临“学历贬值”,这些年全球学历贬值已不用赘述。

这种不稳定的财产要求付出真金白银的投资,带来的却是非常不确定的回报。

很多中产阶级的资产都被金融化了,没有带来更多增值,反而导致他们应对危机和风险的能力变差。

斯坦福大学历史学教授沃尔特·沙伊德写了一本《不平等社会:从石器时代到21世纪,人类如何应对不平等》,里面提到自古以来,战争和危机一般会降低财富差距,比如20世纪30年代经济大萧条,对富人伤害很大。但现在不一样了,2008年经济危机后,美国采取了“量化宽松”,富有阶层却没受到太大影响,甚至更富,中产阶级却遭遇了沉重打击。

三、中产阶级的意识改革

上面说的偏外部因素,还有中产自身的因素:容易陷入到中产消费陷阱中。

韩国学者具海根在《特权与焦虑:全球化时代的韩国中产阶级》一书中写到了这样一种现象:

一些居住在30坪(99平方米)以上房屋中、收入超过全国平均收入的90%、接受过社区大学以上教育、从事半专业或更高地位职业的人,一定是那些按客观标准在韩国过上比平均生活水平更高的人。然而,他们中的许多人却认为自己不属于中产层。

这表明中产阶层的标准被抬高到了不切实际的程度。

究其原因,具海根认为是普通中产阶级试图模仿富裕阶层的消费模式和生活方式所导致。

这还体现在韩国中产阶级对奢侈品的狂热追求上。普通中产阶级通过消费奢侈品来接近富裕阶层生活方式,买不起正品的就转而买假冒品,奢侈品和假冒品的消费还成为中产阶级内部阶级区隔的重要手段。

另外,中产阶级还在有机食品、健身、瑜伽、美容以及其他“炫耀性消费”中投入了大量时间和金钱。

还有对“居住隔离”的追求。韩国从20世纪60年代就开始了对汉江以南地区的开发,将其打造成以中产阶级为主的地区,比如将精英教育资源和主要文化设施迁入,还汇集了众多奢侈品店、高端餐厅、时尚购物中心等消费场所,这也把买不起这里房子的普通中产阶级阻隔在外,而随着房价飙升,他们更难以进入。但很多普通中产阶级却把能住在这里视为中产该具备的,抬高了中产的标准。

当然,最费钱的还有教育。许多中产阶级积极参与不断升级的地位竞争游戏,驱使他们的是不被落下和不失去中产阶级身份的焦虑。尽管经济状况不稳定,但他们仍为子女提供收费高昂的私人教育。

这些现象不只是韩国独有,而是存在于全球中产阶级之中。网上流传的导致“中产返贫六件套”——鸡娃、高额房贷、投资、创业、为他人作担保、大病。除了生病,其他都是自身因素。

一些焦虑都是来自很多人用钱的方式仍然被“中产阶级意识”牵着走,把网上大量精致包装过的内容当做中产标配,将钱花在了不必要的事物上。

中产的稳定,除了国家对宏观环境的改善,个人也要像大前研一在《M型社会》中所说的,要进行一场“中产阶级的意识改革”,抛弃过去以埋头苦干就能获得升职、加薪为前提而设定的消费预算,重新检视自己的支出和投资,管理生活形态。

下载格隆汇APP

下载格隆汇APP

下载诊股宝App

下载诊股宝App

下载汇路演APP

下载汇路演APP

社区

社区

会员

会员