“十五五”建议稿把“居民消费率明显提高”放在十分优先的位置,耐人寻味。其实早在“十二五”(2011-2015),高层也曾将“居民消费率上升”作为经济结构调整的抓手,届时也确实止住了居民消费率持续走弱的趋势、5年间提高了约3个百分点。而当前在迈向2035年“中等发达国家水平”的过程中,消费无疑要发挥更大的作用,那么多大幅度才算“明显”提高?如何“提高”才最有效?

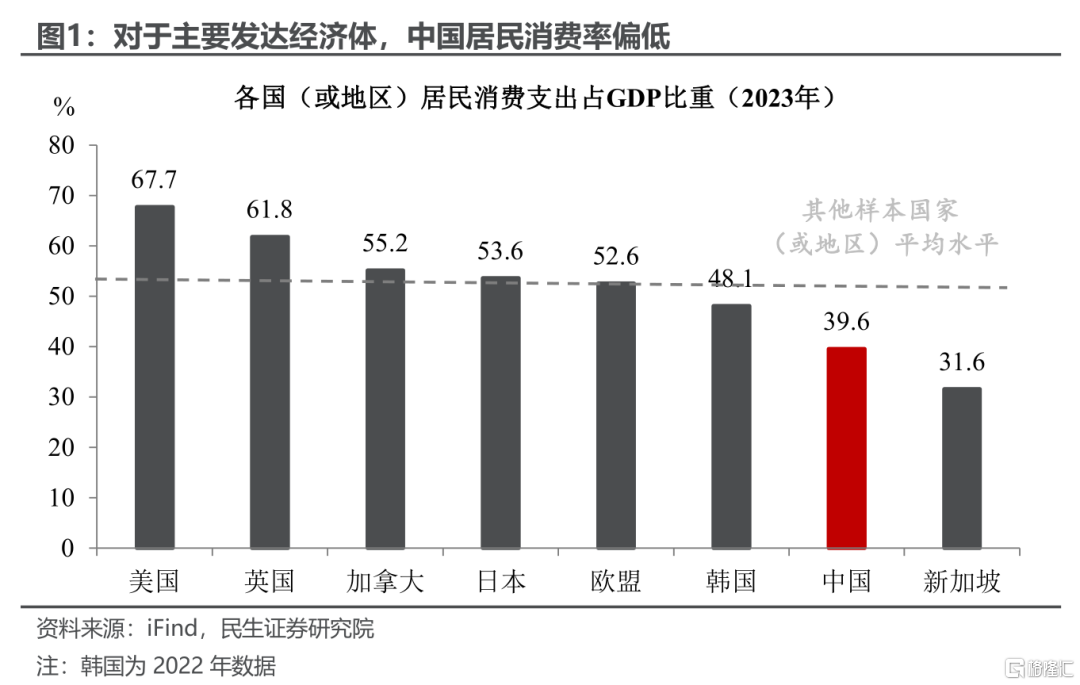

“明显”是多大幅度?我们预计未来五年居民消费率(居民消费支出占GDP的比重)提高至少约5个百分点。根据“十五五”建议稿的规划,到2035年我国人均GDP将达到中等发达国家水平,而主要发达经济体在同时期的平均居民消费占比约在54%左右,这可能意味着我国居民消费率仍有15个百分点左右的潜在提升空间。

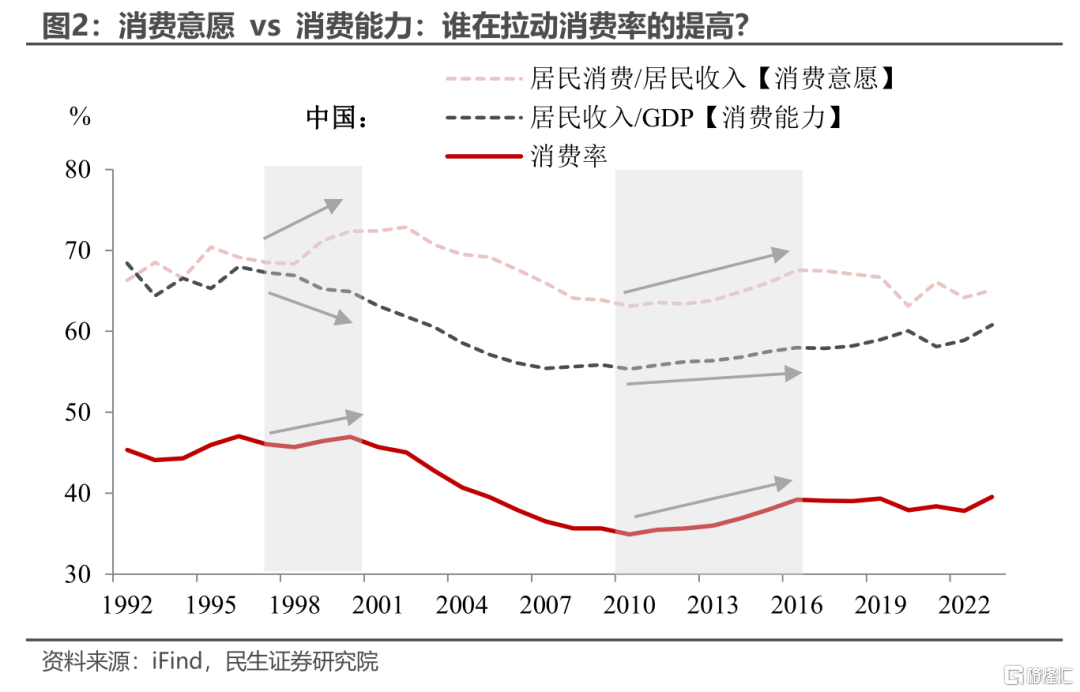

如何“提高”?“能力”和“意愿”的双轮驱动。我们可以做个简单拆分,消费率(居民消费/GDP)=(居民消费/居民收入)*(居民收入/GDP),前者反映消费意愿,后者反映消费能力。因此“十五五”规划建议稿中提出的“居民消费率明显提高”,核心的政策路径无非是提升“意愿”和/或增强“能力”。

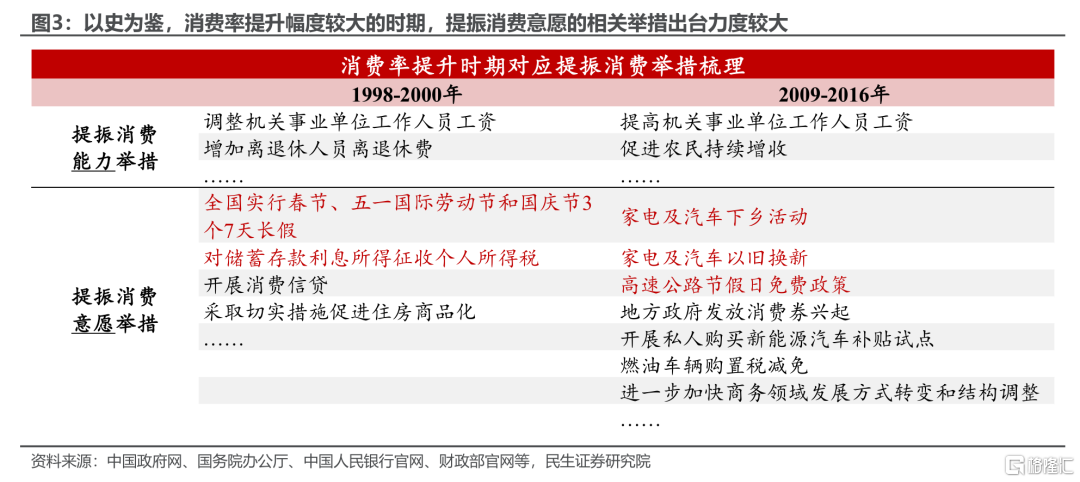

以史为鉴:意愿拉动效果“略胜一筹”。回顾我国消费率改善较快的阶段,更多是由消费意愿的驱动:

1998-2000年:当时长假制度落地、开征储蓄存款利息税、开展消费信贷等措施推动居民消费意愿上升,从而对消费率形成有效拉动;反观调整事业单位工作人员工资标准、增加离退休费等举措下,居民消费能力并未出现抬升。

2010-2016年:尽管国家有意在深化工资制度改革、收入分配上发力,使得居民收入整体水平有所改善,但消费意愿发挥的作用依旧更胜一筹,相关的政策措施包括家电与汽车下乡、耐用品以旧换新、节假日高速公路免费、燃油车购置税减免等政策进一步释放消费潜力等。

结合历史经验与基本国情,短期内意愿提升更具现实可行性。提升消费能力往往需覆盖更广泛群体、推进难度更大,历史上也更多是覆盖部分人群(如农民、事业单位人员等)。相较之下,“十五五”规划期宜延续“意愿先行”的策略逻辑,通过优化消费场景、完善休假制度、放宽消费限制等方式,推动居民消费率的稳步提升。除此之外,完善社保体系、稳定资本市场,增强居民的安全感和信心也是提升意愿的重要措施。

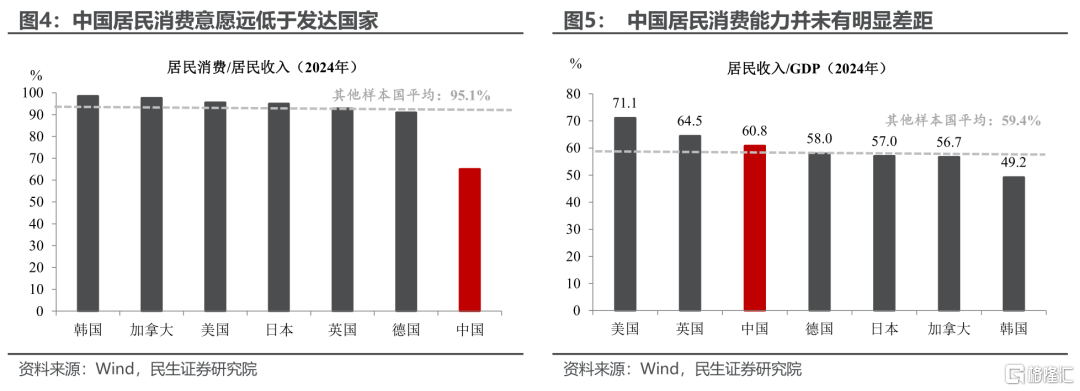

其实参考主要发达经济体,消费意愿同样也是消费率的主要拉动。当前主要发达经济体居民消费率普遍在50%以上,而我国不足40%,依然有不小的差距。

其中,中国面临的最大堵点在于消费意愿偏低。当前我国居民收入占GDP比重并未明显落后其他国家,但消费意愿却存在显著差距——主要发达国家消费倾向普遍超过90%,而我国仅为65%左右。在收入创造能力未显著落后的情况下,居民更倾向于将收入留存而非转化为消费,构成了消费率提升的关键制约。因此在当前情况下,提升居民消费意愿的优先级可能要高于增强居民的消费能力。

“十五五期间”我国消费率提升的弹性有多大?极端情形下,若完全对标海外经济体,消费倾向上升至90%,消费率则有望达到55%,仍有约15个百分点的潜在提升空间。在“十五五”期间,我们假设中性条件下,居民可支配收入占GDP比重相对稳定,未来5年居民消费倾向若上升10%至75%左右,则消费率有望上升5个百分点至45%左右。

风险提示:未来政策不及预期;国内经济形势变化超预期;出口变动超预期。

注:本文来自民生证券研究报告:“十五五”规划系列报告(七):提高消费率:愿景路径各几何?

作者:

陶川 S0100524060005、邵翔 S0100524080007、钟渝梅 S0100124080017、武朔S0100125070003

下载格隆汇APP

下载格隆汇APP

下载诊股宝App

下载诊股宝App

下载汇路演APP

下载汇路演APP

社区

社区

会员

会员